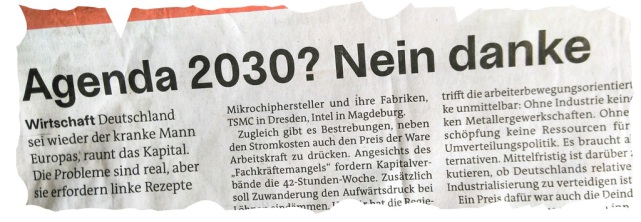

Agenda 2030 - Nein danke!

August 2023

Es ist wahrlich nicht das erste Mal, dass mir bei der Frühstückslektüre deutscher Printmedien das Vollkornbrötchen beinahe im Hals stecken bleibt. Im Normalfall spüle ich Ärger über unkritischen, ideologischen oder einfach schlechten Journalismus mit dem nächsten Schluck Grüntee hinunter. Dem aktuellen Aufmacher der linksliberalen Wochenzeitung DER FREITAG muss ich als langjähriger Nachhaltigkeitsengagierter jedoch einen Kommentar hinzusetzen - und schlussfolgere, dass die Begriffsbildung um die "Agenda 2030" gescheitert ist.

Was fordert die Titelschlagzeile der aktuellen Ausgabe (33/2023) des FREITAG da? Die Agenda 2030, die seit 2015 gültigen weltweiten Nachhaltigkeitsziele, auch unter dem Schlagwort SDGs bekannt, seien abzulehnen? Bei der Lektüre aus der Feder des Autors Ingar Solty stellt der geneigte Leser* dann aber zweierlei fest: erstens wird im Artikel selbst der Begriff der „Agenda 2030“ überhaupt nicht verwendet; und zweitens geht es auch mitnichten um die Nachhaltigen Entwicklungsziele. Der Verfasser betont in seiner Analyse lediglich Parallelen zwischen der Rhetorik kapitalseitiger Wirtschaftsvertreter*innen in den 2000er Jahren während der Auseinandersetzungen um die Agenda 2010 („Hartz Gesetze“) und der aktuellen Diskussion um die drohende Deindustrialisierung Deutschlands. Von Nachhaltigkeit ist in dem Artikel mit keinem Wort die Rede (und das allein ist mal wieder entlarvend genug…). Die Analyse der aktuellen Wirtschaftsdebatte ist insgesamt dennoch gut gelungen, soll an dieser Stelle aber nicht im Vordergrund stehen.

Ich frage mich vielmehr (ebenfalls nicht zum ersten Mal), wie und von wem in Zeitungsredaktionen eigentlich die Schlagzeilen ersonnen werden. Wer nicht die Muße und ggf. auch Kleingeld zur Verfügung hat, sich mit den Artikelinhalten auseinander zu setzen, ist ja auf aussagekräftige Überschriften angewiesen, die wenigstens eine Ahnung davon geben, was im betreffenden Beitrag besprochen wird. Und es ist wirklich peinlich, wenn selbst die Redaktion eines der Flaggschiffe des Qualitätsjournalismus in Deutschland einen solch irreführenden Titel fabriziert. Doch lässt der Vorgang tiefer blicken...

Zum einen zeigt er, dass die Debatte um Nachhaltigkeit weiterhin oberflächlich und unreflektiert geführt wird. Die unter dem Schlagwort der „Agenda 2030“ promoteten Nachhaltigen Entwicklungsziele sind auf halber Strecke ihrer fünfzehnjährigen Laufzeit noch immer nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man kann dies als weitere Motivation für einen Bildungsauftrag betrachten – oder als Bankrotterklärung der bisherigen Aktivitäten, welche offenbar nicht einmal in die progressivsten Zeitungsredaktionen vorgedrungen sind.

Tatsächlich hat mir der Begriff der „Agenda 2030“ schon immer etwas Bauchschmerzen bereitet. Er wird seit geraumer Zeit von der Bundesregierung und der UNO selbst, aber auch Nichtregierungsorganisationen sowie auch Akteuren der BNE als Kernbegriff für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele verwendet, die von der UNO 2015 als Nachfolger der vorherigen „Agenda“ der MDGs („Millennium Development Goals“) verabschiedet wurden. Die Intention mag eine gute sein, denn die synonym verwendeten Bezeichnungen „Nachhaltige Entwicklungsziele“, „Sustainable Developments Goals“, „SDGs“, „Global Goals“ oder „SDG Agenda“ erscheinen ihrerseits „unsexy“ oder wenig geeignet, Begeisterung zu entfachen. Doch vermag dies der Markenkern der „Agenda 2030“? Tatsächlich trägt die Bezeichnung eher noch zur weiteren Verwirrung bei. Denn der gesellschaftspolitische Nachlass der Agenda 2010, die medial jede Verbreitung von Agenda 2030 (oder der ursprünglichen Referenz aus den 90er Jahren, der Agenda21) in den Schatten stellt, besteht auch darin, dass in Deutschland jeder politische Zielkatalog unter dem Banner des Agenda-Begriffs defacto als verbrannt gelten muss. Das zeigt sich an Hand des vorliegenden Artikels. Und es verwundert nicht, dass es rechtskonservativen und anti-etatistischen Kräften derzeit erfolgreich gelingt, gegen die „Agenda 2030“ zu agitieren. Zu vielen Menschen sind die neoliberalen Arbeitsmarktreformen in zweifelhafter Erinnerung, mit denen vor 20 Jahren das nationale Wirtschaftswachstum auf Kosten des sozialen Miteinanders in Deutschland und Europa gepusht wurde.

Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb ich persönlich die Bezeichnung „Agenda 2030“ auch im Sinne der UN-Ziele ablehne. Die 17 Ziele, im bunten „Smarties-Look“ durch Icons verbildlicht, scheinen in der Nachhaltigkeitsblase ja konsensuale Kraft zu besitzen. Doch schon die Formulierung von SDG 8 „Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum“ gab - jedenfalls aus Sicht der Postwachstumsdebatte - von Anfang an Grund zum Widerspruch. Betrachtet man die 169 in der UN-Erklärung festgelegten Unterziele, sollte die Diskussion auf politischer, gesellschaftlicher sowie Bildungsebene erst beginnen.(1) Ist die Industrialisierung tatsächlich – wenn auch nachhaltig – globalisierbar? Sind erneuerbare Energien die Antwort auf Klimawandel und globale Entwicklungsdisparitäten? Lassen die SDGs Raum für indigene Antworten jenseits des westlichen Entwicklungsmodells? Hinzu kommt, dass die Vielzahl der Ziele politisch keine Priorisierung nahelegt. In der Corona-Zeit wurden auf einmal Impfungen als eines der universellen Hauptziele der SDGs angepriesen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass je nach politischem Tagesgeschäft isoliert beliebige (Unter-)Ziele der SDGs herausgegriffen und ohne inhaltliche Auseinandersetzung als „nachhaltig“ abgesegnet werden können. Die SDGs stehen somit ebenso wie BNE und alle sonstigen programmatischen Containerbegriffe in der Gefahr, als Worthülse echte Sachdiskussionen zu unterbinden und zu einem religiösen „Glaubensbekenntnis“ zu mutieren.

Zeit für einen „Wortwechsel“

Und schließlich müssen sich Anhänger(*innen) aller politischen Narrative auch fragen, ob die Politik tatsächlich die „Agenda 2030“ verfolgt – oder eine andere oder überhaupt eine. Zwar werden viele der in den SDGs formulierten Ansätze mittlerweile auf vielfältige Weise Gegenstand öffentlicher Debatten. Doch wenn man sich vor allem ökonomische und technologische Entwicklungen der Gegenwart ansieht, so erscheinen die Ziele des Weltwirtschaftsforums, die unter dem Begriff der „Strategic Intelligence“ auch nach dem publizistischen Scheitern des „Great Reset“ unverändert promotet werden, wesentlich näher an der gesellschaftlichen Realität zu sein als die teils recht idealistischen Wunschvorstellungen der SDGs. Der Streit um die „Agenda 2030“ lenkt damit ab von der real existierenden ökologischen, sozialen und technologischen Transformation und den gegebenen Machtverhältnissen in Politik, Ökonomie und Zivilgesellschaft.

Ganz aus der Welt schaffen lässt sich „Agenda 2030“ natürlich nicht mehr. Und als Bildungsgegenstand behalten die SDGs auch weiterhin ihren Wert, um auf vielfältige Wechselwirkungen von Politik, Ökonomie und Ökologie hinzuweisen. Doch sollten wir in unseren (Bildungs-)Diskussionen genau überlegen, welchem Kernbegriff wir dabei den Vorrang geben. Und wenn Aktive in BNE und Globalem Lernen die Augen vor anderen Agenden jenseits der SDGs verschließen, vermitteln ein weichgezeichnetes und letztlich irreführendes Bild der gesellschaftspolitischen Realitäten.

Auf all diese Themen kommt der Artikel von Ingar Solty – trotz der Schlagzeile – nicht zu sprechen. In der Online-Version auf der Webseite des FREITAG findet sich auch der etwas erhellendere, aber immer noch unrichtige Titel „Die drohende Deindustrialisierung erfordert keine Agenda 2030, sondern linke Antworten“. Ob der Autor Einfluss auf die Überschrift hatte, lässt sich aus der Ferne nicht entscheiden. Tatsächlich zeichnet sich der Artikel ansonsten ja durch eine sehr bewusste Wortwahl aus, indem nicht „die Wirtschaft“, sondern das „Kapital“, „Kapitalverbände“ sowie die „Wirtschaftspresse“ als treibende Kräfte einer neuen neoliberalen Agenda ausgemacht werden.

Abschließend sei es vielfältigen Entwicklungen in Medien und Publizistik geklagt, dass gerade auch linksliberale Gazetten, wie der FREITAG, kritische Analysen der Gegenwart fast immer hinter Bezahlschranken stellen – und damit ihrerseits die Kapitalisierung der Welt fördern.

_______________________________________________

(1) Folgerichtig hat die Bildungsorganisation BiWiNa (Bildung-Wirtschaft-Nachhaltigkeit) in der didaktischen Handreichung zur ihren SDG-Klötzen auch lediglich Fragen und keine Antworten an die SDGs geknüpft. http://biwina.de/SDG/