Nachhaltige Wirtschaftspolitik

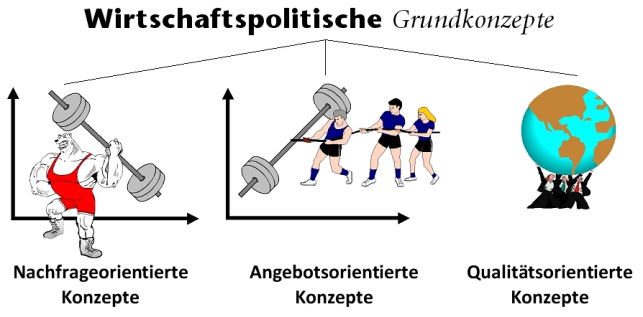

Der traditionelle Wirtschaftsunterricht beleuchtet gemeinhin lediglich angebots- und nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik. Dabei sind sich beide Denkschulen einig, dass der Weg, Wohlstand und Arbeitsmarkt zu fördern, nur über wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik zu erreichen ist. Um eine wachstumsunabhängige Gesellschaft zu schaffen, bedarf es alternativer wirtschaftspolitischer Konzepte, die im Folgenden unter dem Begriff der „qualitätorientierten Wirtschaftspolitik“ zusammengefasst werden.

Nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik

1929, am „Schwarzen Freitag“, begann mit dem New Yorker Börsencrash die größte

Weltwirtschaftskrise der vergangenen einhundert Jahre ("The Great Depression"). Zunächst in den USA, dann auch in Europa machten Unternehmen reihenweise Pleite, Millionen von Arbeiter/innen und Angestellten verloren ihre Beschäftigung. Da Steuereinnahmen ausfielen, reagierte die Politik aller betroffenen Länder zunächst mit Sparmaßnahmen: Investitionsprogramme wurden gestrichen, Sozialleistungen gekürzt. Das verschärfte die Situation noch zusätzlich. In der Folgezeit radikalisierte sich die Bevölkerung zunehmend. In Deutschland nahm der Aufstieg der Nationalsozialisten um Adolf Hitler seinen verhängnisvollen Lauf.

Der britische Ökonom John Maynard Keynes (1883-1946) zog aus den Vorgängen andere Schlüsse als die vorherrschende neoklassische Wirtschaftswissenschaft, an der sich die Politik bis dahin orientiert hatte. Er ging von der Grundannahme aus, dass Märkte in sich instabil sind, d. h. sie neigen immer wieder zu Wirtschaftskrisen. Als Ursache machte Keynes einen zu passiven Staat aus. Anstatt zu sparen empfahl er staatliche Investitionsprogramme, um das gesamtgesellschaftliche Produktionspotential auszuschöpfen. Er entwickelte das Konzept der „antizyklischen Fiskalpolitik“.

- In Phasen „schwacher Konjunktur“ (Abschwung, Depression) sollte der Staat durch staatliche Investitionsprogramme und Subventionen die Wirtschaft „ankurbeln“. Da Unternehmen, private Haushalte und das Ausland nicht genügend Nachfrage erzeugten, müsste der Staat diese Lücke füllen. Insbesondere durch Förderung der Bauwirtschaft und soziale Absicherung der Bürger/innen könnte die Gesellschaft sich wieder aus dem Konjunkturtief geführt werden. Außerdem sollte der Staat die Steuern senken (obwohl die Steuereinnahmen durch die schwache Konjunktur schon geringer ausfielen), damit die Unternehmen wieder mehr investieren und die Haushalte mehr konsumieren können. Die dabei auflaufende Staatsverschuldung galt als das kleinere Übel.

- In Phasen „starker Konjunktur“ (Aufschwung, Boom) sollte der Staat seine Ausgabenprogramme zurückfahren. Da Unternehmen, Haushalte und Ausland nun selbst wieder aktiver würden, könnte sich der Staat zurückziehen. Gleichzeitig beginnt er auch, die Steuern zu erhöhen (obwohl die Steuereinnahmen durch die stärkere Konjunktur ohnehin wachsen). Die Steuerüberschüsse sollten dazu verwendet werden, die Staatsverschuldung wieder zu reduzieren.

Die nachfrageorientierte (oder „keynesianische“) Wirtschaftspolitik feierte zunächst große Erfolge. In den USA befolgte US-Präsident Franklin D. Roosevelt die Ideen Keynes („New Deal Politik“) und überwand so die mehrere Jahre dauernde Weltwirtschaftskrise. Auch in Deutschland wirkte das Konzept bis in die 1970er Jahre sehr gut.

Spätestens dann zeigten sich aber auch Probleme in der Praxis. Die Idee, dass die Politik in Zeiten des Aufschwungs und des Booms die Steuern erhöhen würde, funktionierte nur auf dem Papier. Meist fielen die Steuererhöhungen recht schwach aus, weil die Politik den Verlust von Wählerstimmen fürchtete. Einmal eingeführte Subventionen ließen sich aus ähnlichen Gründen nur sehr schwierig wieder abschaffen. Daher stieg in fast allen westlichen Ländern die Staatsverschuldung immer weiter. Wissenschaftliche Kritiker/innen zogen die Wirkung der antizyklischen Fiskalpolitik in Zweifel und stellten die These des „Crowding-Out-Effektes“ auf. Und Sozialpolitiker/innen meinten eine zunehmende „Versorgungsmentalität“ der Bevölkerung wahrzunehmen, die nicht mehr bereit sei, ökonomische Risiken einzugehen.

Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik

1973 wurde das internationale Bretton-Woods-Abkommen abgeschafft. Es hatte für rund 25 Jahre ein System fester Wechselkurse aller westlichen Industrieländer mit dem Dollar als Leitwährung aufrecht erhalten. Im neuen System flexibler Wechselkurse waren die jeweiligen Zentralbanken nun allein verantwortlich für die Preisstabilität (die Inflation) in ihrem Währungsgebiet.

Im gleichen Jahr sorgte der erste Ölpreisschock nach dem arabisch-israelischen Yom-Kippur-Krieg für steigende Inflation bei schwacher Konjunktur. Die keynesianischen Maßnahmen versagten und die Staatsverschuldung kletterte in neue Rekordhöhen. Als 1979/80 der Erste Golfkrieg zum nächsten Ölpreisschock führte, schwenkten zunächst die USA und Großbritannien, danach viele andere westliche Industrieländer auf angebotsorientierte Wirtschaftskonzepte um.

Sie beriefen sich vor allem auf den österreichischen Wirtschaftswissenschaftler Friedrich August von Hayek (1899-1992). Seine Grundannahme war, dass Märkte an sich stabil sind, d. h. Angebot und Nachfrage sich immer wieder von alleine ins Gleichgewicht bringen – der Staat stört dabei nur. Die Gruppe der „Monetaristen“ um den amerikanischen Ökonom Milton Friedman (1912-2006) vertrat den Standpunkt, dass die Geldpolitik der Zentralbank zur Steuerung von Volkswirtschaften ausreicht. Dabei müsse die Zentralbank hauptsächlich auf die Preisstabilität achten, der alle anderen wirtschaftspolitischen Ziele unterzuordnen seien. Wichtig dabei sei, dass die Zentralbank unabhängig von der Politik agieren kann und sich nicht nach wahltaktischen Überlegungen der Parteipolitik richtet.

In der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik beschränkt sich der Staat auf ein Minimum an Aktivität und reduziert seinen Einfluss. Von Hajek und Friedman empfahlen daher Maßnahmen, die in den darauf folgenden 30 Jahren in fast allen westlichen Industrieländern schrittweise umgesetzt wurden:

- Steuersenkungen für Unternehmen, um ihre Investitionsbereitschaft und die Wettbewerbsfähigkeit auf globalen Märkten zu erhöhen

- Liberalisierung von Märkten, d. h. die Abschaffung von Zöllen und anderen Handelshemmnissen, ab 1995 unter der Aufsicht der WTO (World Trade Organisation). In der EU wurde der Europäische Binnenmarkt geschaffen.

- Privatisierung von bisherigen Staatsbetrieben (z. B. Bahn, Post und Telekommunikation, teils auch von kommunalen Wasser- und Verkehrsbetrieben, Krankenhäusern, Gefängnissen und Sicherheitsdiensten)

- Deregulierung, d. h. Abschaffung von bürokratischen Hürden für Investitionen

- Stärkung des Subsidiaritätsprinzips und Förderung von Eigeninitiative, d. h. das Sozialsystem wurde abgebaut, damit der/die Einzelne wieder mehr Engagement zeigt.

Die angebotsorientierte („monetaristische“) Wirtschaftspolitik schuf die Bedingungen für die Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte und konnte das Wirtschaftswachstum kontinuierlich fortsetzen. Allerdings sah sie sich von Anfang an gesellschaftlichem Protesten ausgesetzt, die ihre Kritik am „Neoliberalismus“ durch neue Probleme bestätigt sahen: Denn dass der Rückzug des Staates für die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich verantwortlich ist, gilt als ebenso ausgemacht, wie die Beobachtung, dass ein Staat, der den Märkten zu viel Spielraum lässt, auch keine wirksame Umwelt- und Klimapolitik betreiben kann. Schließlich kam es – nicht zuletzt durch mangelnde Regulierung – auch zu neuen ökonomischen Krisen: Zunächst regional begrenzt (Mexiko, Südostasien und Russland in den 1990er Jahren), dann an den internationalen Börsen das Platzen der Internet-Blase im Jahr 2000 und 2008/09 die Weltfinanzkrise, die in Europa die Euro-Krise nach sich zog.

(Weitere Anmerkungen zur Begrifflichkeit der „angebotsorientierten Wirtschaftspolitik“ finden sich auf der Seite zur linguistischen Fundamentalkritik.)

Qualitätsorientierte Wirtschaftspolitik

So sehr sich angebotsorientierte und nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik auch über die Mittel streiten, in einem sind sie sich einig: sie wollen insbesondere das Wirtschaftswachstum „ankurbeln“.

Der Nachteil der Wachstumspolitik ist allerdings seine fehlende Nachhaltigkeit.

Dass Wachstumspolitik den Menschen und die Natur zunehmend erschöpfen, ist allerdings keine ganz neue Erkenntnis. Bereits 1972 erregte die Studie zu den „Grenzen des Wachstums“ weltweites Aufsehen: Zum ersten Mal wurde das gesellschaftliche Ziel des Wirtschaftswachstums in Frage gestellt. Es entwickelten sich neue wissenschaftliche Richtungen, die Umweltökonomie und die ökologische Ökonomik. Die Grundannahme von Ökonomen wie Kenneth Boulding (1910-1993) und Herman Daly (1938-2022) war, dass unbegrenztes Wirtschaftswachstum in einer begrenzten Welt unmöglich ist. Nur wenn sich das BIP vom Ressourcenverbrauch „entkoppeln“ ließe, liefen wir nicht auf eine Ressourcenerschöpfung zu. Damit sei im gegenwärtigen Wirtschaftssystem aber nicht zu rechnen. Daher sind umfangreiche qualitative Änderungen nötig, die anstelle von Wachstum im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik stehen müssten:

- Gezielte Förderung von energie- und ressourceneffizienten Produktionsverfahren

- Aufbau einer erneuerbaren Energieversorgung

- Entwicklung von umweltfreundlichen Verkehrssystemen

- Aufbau einer Kreislaufwirtschaft, in der Ressourcen zunehmend in Kreisläufen verwendet werden oder unbedenklich in die Natur zurückgeführt werden können („Cradle-to-Cradle®“)

- Internalisierung von Umweltkosten mit Hilfe von Umweltsteuern, gleichzeitige Entlastung von Arbeitskräften von Steuern und Abgaben, speziell z. B. von Reparaturdienstleistungen

- Umstellung der Beschaffung unter Berücksichtigung von Fairtrade-Kriterien

- Förderung von Bildung und Forschung zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft

Zwar gibt es in allen diesen Bereichen schon seit geraumer Zeit Aktivitäten. Auf Grund der wachsenden Weltbevölkerung und der Tatsache, dass immer mehr Länder die ressourcenintensive Wirtschaftsweise der westlichen Industrieländer übernehmen, müssten diese Anstrengungen aber dringend intensiviert werden. Dabei sind sich die Ökonomen uneins, ob es in einem solchen System noch quantitatives Wirtschaftswachstum gibt. Vertreter/innen des sogenannten „grünen“ oder „nachhaltigen Wachstums“ („Green Growth“) erwarten, dass auch bei Umstellung der Wirtschaftsweise im obigen Sinne noch eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) möglich ist. Dagegen argumentieren Postwachstumsökonomen wie der deutsche Wirtschaftsprofessor Niko Paech (*1960), dass das Streben nach Wachstum selbst schädlich ist und in einer nachhaltigen Wirtschaft auch keine Steigerung des BIP mehr möglich ist.

Im Gegensatz zu den älteren Konzepten der Nachfrage- oder Angebotsorientierung hat die Wissenschaft noch keinen anerkannten Oberbegriff für nachhaltige Wirtschaftskonzepte gefunden. Da sie aber weniger auf die kurzfristige Konjunktur, sondern mehr auf die langfristige und qualitative Struktur der Wirtschaft abzielen, wäre der Begriff „qualitätsorientierte Wirtschaftspolitik“ hier gut geeignet.

In der Praxis werden qualitätsorientierte Konzepte nur recht langsam umgesetzt. Das könnte zum einen daran liegen, dass sich ihre positiven Folgen teilweise erst nach mehreren Jahren einstellen. Da die Börsen, Politiker-, aber auch Wähler/innen oft eher an kurzfristigen Erfolgsmeldungen interessiert sind, wie sie z. B. Konjunkturforschungsinstitute anbieten, ist die Unterstützung qualitätsorientierter Konzepte bisher nicht so groß – zumal ihre Erfolge im Gegensatz zum BIP auch nicht so gut messbar sind. Gegenwind kommt außerdem von Vermögensbesitzern, die bei einer stärkeren Besteuerung von Ressourcen und Kapital mehr belastet würden. Und schließlich gehen immer noch viele Bürger/innen auf die Barrikaden, sobald die Rede von neuen Umweltsteuern ist.