Make German GDP great again - Zu Habecks Geistesblitzen und Geisterfahrten

Januar 2025

Wahlkampfzeiten können auch innovativ sein. Während Wahlplakate derzeit einen neuen Tiefpunkt an Sinnentleerung erreichen, stellt sich immerhin Bundeswirtschaftsminister Habeck der Sachdebatte und befeuert die öffentliche Diskussion mit Forderungen nach Sozialbeiträgen auf Kapitalerträge und einer Erhöhung des Arbeitsvolumens. Ob damit der wirtschaftspolitische Reformstau und parteipolitische Blockaden überwunden werden können, muss sich zeigen. Die Debatte könnte aber helfen, einen Mangel an Zukunftsorientierung in der Wirtschaftslehre zu überwinden.

Dass die Sozialversicherungen einer umfassenden Reform bedürfen, können auch die politischen Gegner des Bundeswirtschaftsministers nicht von der Hand weisen. Doch weder Erhöhung der Sozialbeiträge auf Arbeitseinkommen noch eine weitere Rentenkürzung werden hier wirtschafts- und sozialpolitisch verträgliche Lösungen anbieten. Die Forderung nach privater Altersvorsorge geht an den Realitäten der Lebensverhältnisse großer Bevölkerungsteile vorbei, deren Einkommen kaum zur finanziellen Bewältigung des Alltags reicht. Darum ist Habecks Vorstoß angesichts immer weiter auseinander driftender Einkommen gerade durch Kapital- und Vermögenseinkünfte nur zu begrüßen, zumal wesentliche Kritikpunkte der politischen Konkurrenz nicht zutreffen: kleine Kapitaleinkommen und private Altersvorsorge sollen durch Freibeträge geschützt sein und auch der Einwand (ausgerechnet aus der SPD), das Ganze sei nicht umsetzbar, ist falsch. In der Schweiz gibt es schon seit Langem Sozialbeiträge auf Einkommen Selbstständiger und Vermögender. Im Wahlkampf nimmt man es mit der Verlässlichkeit seiner Aussagen aber wohl nicht so genau...

Warum Habeck im Nachklang der Debatte um die Sozialbeiträge eine Ausweitung

des Arbeitsvolumens fordert, erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Damit macht er ein neues Fass auf und verunsichert die breite Bevölkerung, die durch

seine Sozialbeitragsidee ja eigentlich in der Mehrheit profitieren könnte. Denn der einfache Mann, die einfache Frau auf der Straße und konservativ-nationalliberale Alternativmedien verstehen schon ganz richtig: Hier wird der Weg zur Verlängerung von Wochen- und Lebensarbeitszeit geebnet.

Ob sich Habeck mit der zusätzlichen Arbeitsvolumen-Debatte verloren geglaubten Kredit bei Wirtschaftsliberalen zurückholen will? „Für den Aufschwung müssen wir arbeiten“

klingt für Arbeitgeberverbände nun wieder sehr viel attraktiver und könnte bei ihnen den Schmerz sozialbeitragspflichtiger Kapitaleinkommen kompensieren. Oder verfolgt er doch eine persönliche

Mission, die Bevölkerung durch Arbeit zu besseren Menschen zu machen? Schon auf dem Mittelstandstag im März

2024 verkündete er seine pietistisch anmutende Einsicht: „Die Würde eines menschlichen Lebens entsteht durch Arbeit, und die Integration in die Gesellschaft

entsteht durch Arbeit.“

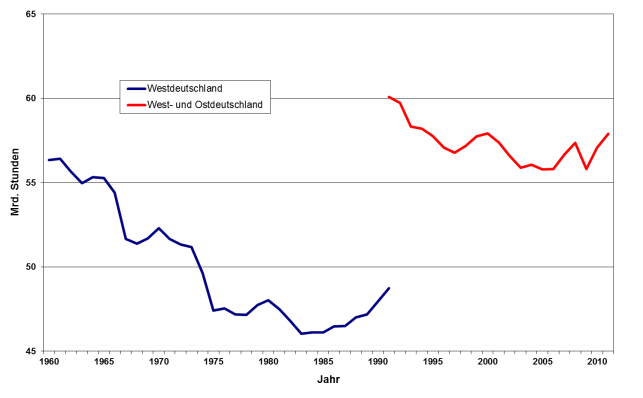

Mit dem Arbeitsvolumen gelangt ein Begriff in die öffentliche Debatte, der zur Analyse des Arbeitsmarktes und des davon abhängigen Sozialsystems sehr zentral ist. So einfach das Konzept zu verstehen ist (die Summe aller

volkswirtschaftlich geleisteten Arbeitsstunden aller Arbeitnehmer und Unternehmerinnen innerhalb eines Jahres), so aufschlussreich ist seine Entwicklung während der vergangenen 60

Jahre.(1)

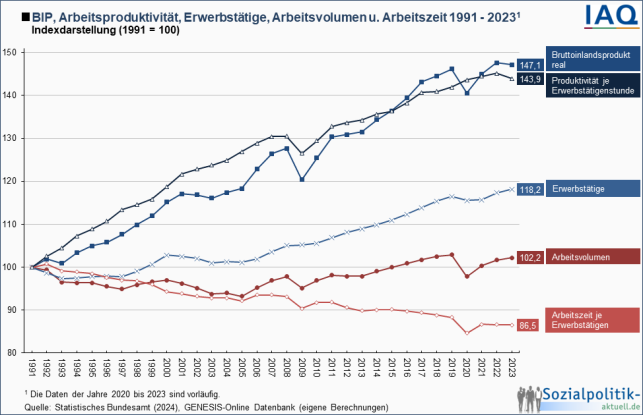

War der Rückgang des Arbeitsvolumens in den 1960er und 1970er Jahren – sicher auch auf Grund gewerkschaftlicher Erfolge bei der Arbeitszeitreduzierung – eklatant, so stieg das Arbeitsvolumen in den 80er Jahren wieder. Erklärt werden kann es durch die neoliberalen Wende in der Wirtschafts-, Finanz- und Arbeitsmarktpolitik, aber auch durch den Bevölkerungsanstieg insbesondere aus Mittel- und Osteuropa. Der Rückgang des Arbeitsvolumens in Folge der Vereinigungsprobleme und Finanzkrisen der 90er und beginnenden 2000er Jahre konnte durch die Arbeitsmarktreformen der „Hartz“-Gesetze aufgehalten werden, die eine massiven Anstieg des Erwerbspersonenpotentials zum Ziel hatten. Im Zuge der Eurokrise, in der Deutschland profitierte, sowie durch Migration konnten die Zahl der Erwerbstätigen und das Arbeitsvolumen (mit Ausnahme während der Corona-Krise) erneut ausgeweitet werden.(2)

Zu beachten ist die Wechselwirkung von Arbeitsvolumen und Produktionsmenge (Bruttoinlandprodukt). In einer Rezession sind die Kapazitäten der Unternehmen unterausgelastet und Entlassungen führen zu einem Minderkonsum, der seinerseits (ohne keynesianische Maßnahmen) zur Verschärfung der Wirtschaftskrise führen kann. Umgekehrt steigern zusätzliche Arbeitsstunden bzw. das Arbeitsvolumen natürlich auch die Ausbringungsmenge der Volkswirtschaft, was sich in tendenziell höheren Bruttoinlandsprodukten niederschlägt.

Hier kommen wir vermutlich dem Motiv des Wirtschaftsministers auf die Spur. Denn sein Erfolg wird wie eh und je an der Entwicklung des BIPs bzw. seiner Steigerung (des

„Wirtschaftswachstums“) festgemacht. Der aktuelle nationalkonservative Turnaround, anstatt des Planeten nur noch „die

Wirtschaft“ retten zu wollen, wirkt sich damit auch auf den Wahlkampf aus. Make German GDP great again...

Habeck stellt zurecht die Frage: „Wofür arbeiten wir? Für alte Konzepte oder neue?“(3) Vor einigen Monaten hatte er sich auch für neue Indices der Wohlstandsmessung und die überfällige Veränderung der Leistungsbeurteilung in der Wirtschaftspolitik ausgesprochen. Doch seine aktuelle Argumentation fußt zweifellos auf den alten Konzepten und zeigt, dass unsere Gesellschaft unverändert vom Wachstumsdiktat geprägt ist. Wenn das Wachstum nicht stimmt, muss die Bevölkerung eben wieder zu neuen Opfern motiviert werden. Widerspruch von wirtschaftsliberalen oder keynesianischen Wirtschaftsexpertinnen ist nicht zu erwarten. Ihre Ideologien fußen auf Glauben an das immerwährende Wachstum. Ansonsten wäre ja auch die sinkende Kreditwürdigkeit durch Rating-Agenturen zu befürchten…

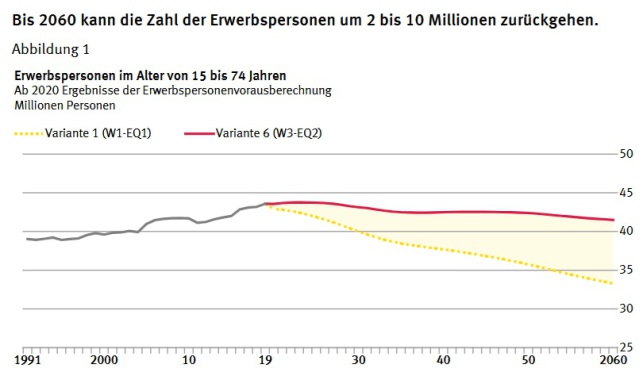

Ob Habeck nach der Wahl in der Lage und willens sein wird, seine Ideen in die politische Praxis umzusetzen, ist unsicher. Sicher ist, dass sein Hilferuf, das

Arbeitsvolumen auszuweiten, neben einer höheren Arbeitsproduktivität tatsächlich eine der wenigen verbliebenen Möglichkeiten zur Rettung des BIP-Wachstums ist. Denn angesichts der anstehenden Verrentung der geburtenstarken Boomer-Jahrgänge, extrem

rückläufiger Neugeburten und eines neuen gesellschaftlichen Tiefpunkts der Akzeptanz von Migration dürften sich Arbeitsmarktprognosen bewahrheiten, wonach die Zahl der Erwerbspersonen in den nächsten

Jahren massiv einbrechen wird.(4) Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rechnet bis 2060 mit einem Rückgang um 11,7%. Noch extremere Rückgänge hält das Statistische

Bundesamt für möglich.(5)

Das legt für Deutschland (insbesondere bei Aufrechterhaltung der „Schuldenbremse“) auf absehbare Zeit eine Stagnation oder Schrumpfung des BIP nahe – unabhängig von eventuellen Sozial- und Arbeitsmarktreformen. Ein solcher Realismus ist im Wahlkampfgetöse vermutlich nicht gefragt.

Arbeitsvolumen und sein Zusammenhang mit Wachstum sind ein willkommenes Thema für den schulischen Wirtschaftsunterricht. Dennoch findet er sich kaum in der

volkswirtschaftlichen Schulbuchliteratur wieder. Auch wenn Habeck mit seinem

Einwurf aus Nachhaltigkeitssicht eher als wachstumshöriger Geisterfahrer unterwegs zu sein scheint, macht er damit immerhin auf ein bisher in der Wirtschaftsdidaktik unterrepräsentiertes Thema

aufmerksam.

_________________________________

(1) Quelle: Blickpunkt WiSo. www.blickpunkt-wiso.de/post/1206.

(2) Quelle: Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen. www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV66.pdf

(3) Lemkemeier, Sven: "Für den Aufschwung müssen wir arbeiten". In: Der Tagesspiegel vom 18.01.2025. www.tagesspiegel.de/politik/fur-den-aufschwung-mussen-wir-arbeiten-habeck-fordert-hoheres-arbeitsvolumen-in-deutschland-13042282.html

(4) Miegel, Meinhard: "Wir können uns auf unser Erlöschen einstellen – oder gegensteuern". In: Die Welt vom 13.01.2020. www.welt.de/debatte/kommentare/article204904042/Bevoelkerungsschwund-Wir-koennen-uns-auf-unser-Erloeschen-einstellen-oder-gegensteuern.html

(5) Quelle: Statistisches Bundesamt (DeStatis). www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Publikationen/Downloads-Erwerbstaetigkeit/erwerbspersonenvorausberechnung5124208209004.pdf?__blob=publicationFile.