Bildung für einen gesunden Planeten...

Juli 2020

Die Masken sind gefallen. In der Corona-Krise zeigt die Politik ihr wahres Gesicht: Wenn sie will, kann sie ihre Bürgerinnen und Bürger zur Änderung ihrer Lebensweise bewegen, selbst wenn die Konsequenzen für die Einzelnen höchst unbequem sind. Voraussetzung ist, dass die Menschen in die Notwendigkeit einwilligen. Die letzten Monate haben gezeigt, dass die große Mehrheit bereit ist, für ein höheres gesellschaftliches Ziel individuell zurückzustehen.

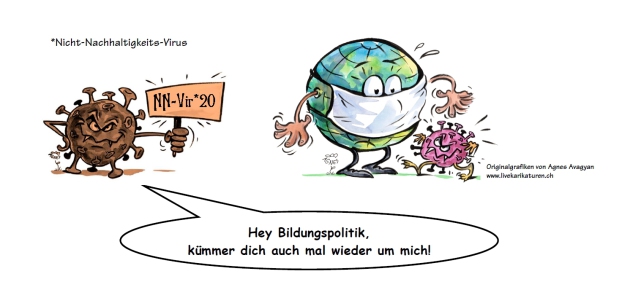

Die Politik kann, wenn sie will. Wissenschafts-Podcasts auf allen Kanälen, Hygiene-Verordnungen über Nacht, ubiquitäre Anzeigenkampagnen zu neuen Verhaltensregeln in Geschäften, Verkehrsmitteln und Behörden, in traditionellen wie sozialen Medien. Auch der Journalismus zieht mit am Strang und hält sich mit kritischen Fragen zurück. Aus besserer Einsicht, so ist zu hoffen. Und der finanzpolitische Grundsatz der „Schwarzen Null“, der über Jahre hinweg für Ansprüche eigener Bürgerinnen und Bürger sowie krisengebeutelter europäischer Nachbarn taub machte, ist mit einem Federstreich Geschichte. Nun soll sogar die Bildungspolitik vom neuen Geldsegen profitieren, Milliarden werden in die Digitalisierung der Bildung fließen. Nun ja, Homeschooling reduziert zumindest die täglichen Fahrwege von Lehrenden und Lernenden…

Apropos Nachhaltigkeit. Die zeitliche Koinzidenz des Übergangs vom abgelaufenen Weltaktionsprogramm BnE (2015-19) zur neuen Weltdekade „ESD for 2030“ wollte es, dass im Mai, mitten in die Corona-Krise, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ein umfangreicher Bericht zur Lage der Bildung für nachhaltige Entwicklung publiziert wurde.[1] Ein Medienecho gab es nicht. Das wäre aber auch ohne Corona unwahrscheinlich gewesen, denn eine interessierte allgemeine Öffentlichkeit existierte – zumindest vor der ForFuture-Bewegung – bei entsprechenden Stellungnahmen in der Vergangenheit nicht.

Die Abfassung der „Zwischenbilanz zum Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung“ war bereits im letzten Herbst, also lange vor Corona erfolgt. Umso eklatanter wirken die Diskrepanzen zur gesellschaftlichen Gegenwart. Das 132 Seiten starke Papier umfasst Arbeitsberichte der fünf Fachforen der Nationalen Plattform (Frühkindliche Bildung, Schulische Bildung, Berufliche Bildung, Hochschule und Non-formale Bildung/Jugend), außerdem Stellungnahmen der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK), der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Konferenz der Umweltminister des Bundes und der Länder (UMK).

Besonders wertvoll sind die ergänzenden Beiträge des BnE-Monitorings, das seit einigen Jahren am Institut Futur der Freien Universität Berlin erfolgt und über Dokumentenauswertungen und Expert*innen-Interviews Erkenntnisse zur tatsächlichen Durchdringung des Bildungswesens durch BnE gewinnt. Und wo sich politische Gremien eher bedeckt halten oder die positiven Erfolge übermäßig herausstreichen, kann die Wissenschaft deutlicher und auch kritischer werden. Sie belegt, dass sich Bildung für nachhaltige Entwicklung in den 15 Jahren von Weltdekade und Weltaktionsprogramm von einer vollkommen Unbekannten immerhin zu einem seriösen Politikfeld gemausert hat. Insbesondere in der frühkindlichen und in der schulischen Bildung gibt es mittlerweile starke Kräfte, die Nachhaltigkeit als Querschnittsthema aller Bildung und Schuleinrichtung erkannt haben und an deren Umsetzung arbeiten. Es gibt Pioniere unter den Kommunen und einige Hochschulen haben Nachhaltigkeit zu ihrem Markenkern erhoben. In der non-formalen Bildung existierte schon seit längerem eine fast unüberschaubare und sehr aktive Szene an Bildungsinitiativen, Umweltbildungszentren und Netzwerken, deren Problem nicht in fehlender Expertise, sondern in prekärer Projektfinanzierung und mangelndem Einfluss auf die formale und Mainstreambildung besteht.

Doch vor dem Hintergrund des neuen, coronabedingten Aktionslevels der Politik klingt in den Berichten deutlich an, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung im politischen Themenkonzert allenfalls die Triangel spielt. Wenn in wissenschaftlichen Erhebungen 69 % der Lehramtsstudierenden aussagen, dass BnE als Bildungskonzept nie Teil ihres Studiums war, und 22% nur selten damit in Berührung kamen, dann ist sofort klar, dass alle Erfolgsmeldungen, über die man sich als langjährige/r Aktive/r selbst zu motivieren versucht, ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Dann stehen wir mit einer Thematik auf nationaler Ebene immer noch am Anfang. Gleiches gilt angesichts fast 11000 selbstständiger Kommunen in Deutschland für die paar Dutzend BnE-Vordenkerinnen unter den Städten und Gemeinden, deren lokale Aktivitäten offenbar doch nicht in die Weite der Republik strahlen, wie es sich die Organisatoren von Netzwerken und Konferenzen erhoffen. Liest man zwischen den Zeilen der Berichterstattung, wird auch immer wieder eine unzureichende Personal- und Finanzausstattung im BnE-Bereich angedeutet. Und was soll man davon halten, wenn der Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit der Universität Bremen – im Bericht noch als Aushängeschild digitaler Bildung und bundesweiter OER-Angebote gepriesen – dann im Januar vom BMBF selbst die Förderung gestrichen wurde?[2] Ob man sich in der neuen Digitalisierungswelle daran erinnert, dass hier bereits fertige Strukturen zur Förderung von BnE-Kompetenz im Hochschulbereich aufgebaut worden waren?

Wer sich nicht durch den ganzen Bericht arbeiten möchte, sollte wenigstens das Interview mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen UNESCO-Kommission Walter Hirche und dem Bildungsforscher Gerhard de Haan zur Kenntnis nehmen, beides Initiatoren und langjährige Begleiter der BNE in Deutschland. In ihrem Resümee geben sie einen Überblick über die Vielzahl an Baustellen, auf denen Aktive der Nachhaltigkeitsbildung arbeiten. „BnE muss zu einer Selbstverständlichkeit, zur Normalität in den Rahmenplänen und zu einer Grundhaltung der Lehrkräfte und von Bildungsakteurinnen und -akteuren werden. Und da sollte von staatlicher Seite noch mehr Engagement gezeigt werden” wird Gerhard de Haan deutlich. Ob hier versteckte Kritik an Bundesbildungsministerin Karliczek geübt wird? Die im Bundeshaushalt veranschlagten 10 Millionen Euro für drei Jahre BnE nehmen sich im Vergleich mit den 5 Milliarden des Digitalpakts arg bescheiden aus.

Doch müssen sich BnE-Aktive auch fragen lassen, wie erfolgversprechend ihre eigenen Strategien sind. Im Papier ist sehr viel von „fortlaufender Umsetzung“, „Weiterentwickeln von Bewährtem“ oder „Verstärkung bisheriger Aktivitäten“ die Rede. Mit anderen Worten, die Richtung stimme, es brauche einfach mehr Anstrengung und Unterstützung. Was nicht falsch ist, aber ist es genug? Wirklich neue Ideen findet man in dem Bericht wenige. Wenn Hochschulen sich mehr um Exzellenzstrategien als um BnE kümmern, warum fordert man diese nicht als Bestandteil der Kriterienkataloge? Wenn BnE dazu befähigen soll, zu einer nachhaltigen Entwicklung der Welt beizutragen, warum wird nicht die Bedeutung einer nachhaltigen Wirtschaftsbildung betont? Ohne die passenden ökonomischen Systeme mündet BnE letztlich nur in individuelle Werteentscheidungen, die dem ökonomischen Modell zuwider laufen. Diese Kritik wird bereits seit Längerem von einer transformativen Bildung geäußert und ist auch Hintergrund der Proteste der FridaysForFuture, die 2019 omnipräsent war. Doch weist nur das Fachforum Schule an einer einzigen Stelle auf die Bewegung hin, die direkter Ansprechpartner für die BnE sein müsste.

Und kann man nach 15 Jahren Auszeichnungspraxis von „Leuchtturmprojekten“ und der Hoffnung auf den Multiplikatoreffekt wirklich davon ausgehen, dass „Best-Practice-Beispiele“ genügend – und vor allem schnell genug! - Nachahmer finden? Die Klimaforschung weist unentwegt darauf hin, dass die Klimakipppunkte immer näher rücken und uns die Zeit davonläuft. Doch auch die geplanten neuen Weiterbildungsangebote werden auf nur wenig Gegenliebe bei Pädagoginnen und Pädagogen stoßen, wenn parallel keine entsprechenden „Bildungs-Verordnungen“ durchgesetzt werden.

Womit wir zurück in der Gegenwart wären. Lehrerinnen und Lehrer setzen seit Monaten Hygienebestimmungen und digitale Lernformate nach bestem Wissen und Gewissen um. Sie wären die ersten, die sich auch von der Notwendigkeit einer Bildung für nachhaltige Entwicklung überzeugen ließen, wenn sie verbindlich gemacht würde. Vorausgesetzt, die Politik flankiert dies wieder mit wissenschaftlichen Podcasts, Brennpunkten zum Klimawandel nach der Tagesschau und einer bildungspolitischen Task-Force zur nachhaltigen Überarbeitung aller Curricula…

Klingt unrealistisch? Ein Argument zählt nach Corona jedenfalls nicht mehr: Dass die Gesellschaft nicht für nachhaltige Lebensstile bereit sei. Diese durchzusetzen ist Aufgabe der Politik, und wenn sie will, dann tut sie es. Die Klima- und Nachhaltigkeitswissenschaften lassen keinen Zweifel daran, dass dies jetzt geschehen muss.

___________________________________________