In Trippelschritten zur Nachhaltigkeit

August 2019

Im neuen Schuljahr kommt das allgemein bildende Fach Wirtschaft-Politik an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns den neuen Kernlehrplan unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeitskompetenzen und nachhaltigem Wirtschaften angesehen.

Von Patrick Brehm und Klaus Kurtz.

Die Landesregierung in NRW hat Wort gehalten. Oder auch nicht. Das liegt ein wenig im Auge des Betrachters. Zwei Jahre ist es her, dass CDU und FDP mit dem Wahlversprechen, mehr Wirtschaftskenntnisse in der Allgemeinbildung zu verankern, an die Öffentlichkeit gingen. Gerne verwies man auf den medienwirksamen Tweet einer Kölner Schülerin, die für den Schulunterricht statt Gedichtinterpretationen mehr ökonomisches Alltagswissen zu Miet-, Steuer- und Versicherungsrecht verlangte. Nach dem überraschenden Wahlsieg nahmen Schwarz und Gelb diese Steilvorlage auf und vereinbarten im Koalitionsvertrag konkret die Einführung eines eigenständigen Fachs Wirtschaft für alle. Wirtschaftslehrerverbände wie VÖBAS (Verband Ökonomische Bildung an allgemein bildenden Schulen) jubelten, während die neu gegründete GSÖBW (Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft) vor einer weiteren Welle der neoliberalen Gehirnwäsche warnte. Politikdidaktikerinnen und Politikdidaktiker erkannten schnell, dass eine Beschneidung von Unterrichtszeiten in der politischen Bildung drohte, und machten mobil.

Da mit der Rückkehr zu G9 ein weiteres Wahlversprechen umgesetzt werden sollte, begab sich das Bildungsministerium von Yvonne Gebauer unter Hochdruck an die Ausarbeitung des neuen Bildungsplans. Nun liegt dieser vor und soll ab dem neuen Schuljahr an nordrhein-westfälischen Gymnasien umgesetzt werden. Herausgekommen ist ein Kompromisspapier. Denn ein eigenständiges Fach Wirtschaft ist es nicht geworden. Vielmehr wurde das Fach Wirtschaft-Politik eingeführt und darin die Anteile ökonomischer Kompetenzen „gestärkt“. Wie schon in Baden-Württemberg, wo bereits seit 2016 das Fach Wirtschaft unterrichtet wird, handelt es sich auch hier um ein Mischfach, das Themen der betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Bezugswissenschaften mit Verbraucherbildung und Politik kombiniert. Leitidee ist also nicht mehr die wissenschaftliche Fachsystematik, sondern eine eklektische Orientierung an der unterstellten Lebenswelt der Lernenden (wie der Problematik der Verschuldung) sowie an politisch favorisierten Diskursen: So lässt sich als roter Faden insbesondere die von der liberalen Klientel hoch gehandelte Entrepreneurship Education ausmachen sowie die Thematik der Digitalisierung, die als Querschnittsthema ein besonderes Gewicht im Curriculum erhält.

Als didaktisches Querschnittsthema gilt in Fachkreisen auch die nachhaltige Entwicklung. Bekanntlich tun sich klassische Lehrfächer wie BWL und VWL dabei schwer, entsprechende Perspektiven in Wissenschaft und Lehre zu integrieren. Insofern stellte die komplette Neuentwicklung eines Curriculums auch eine Chance dar, den Erkenntnisgegenstand neu aufzurollen und für das 21. Jahrhundert fit zu machen. Wie ist dies im neuen „Kernlehrplan für die Sekundarstufe I“ gelungen?

Zu begrüßen ist, dass im neuen Kernlehrplan Nachhaltigkeit thematisch gegenüber dem bisher gültigen Lehrplan Politik Wirtschaft und auch sonstigen Bildungsplänen im beruflichen Bereich aufgewertet wird.

- Nachhaltigkeit wird nicht nur in der Einleitung als Querschnittsaufgabe benannt, sondern auch in mehreren Inhaltsfeldern mit aufgegriffen.

- Der Nachhaltigkeit wird außerdem ein eigenes Inhaltsfeld gewidmet. Ressourceneffizienz und Ressourcenschonung tauchen dort auch erstmals in einem Bildungsplan explizit begrifflich als Strategien auf. Solche aus der Nachhaltigkeitswissenschaft stammenden Fachbegriffe suchte man in Bildungsplänen und den darauf abgestellten Lehrbüchern bisher vergebens.

- In der Rolle als Verbraucher sollen die Schülerinnen und Schüler Fragen der Nachhaltigkeit ausführlich reflektieren. Wie es die Fridays For Future-Bewegung und Vertreter*innen einer transformativen Bildung fordern, wird Nachhaltigkeit aber auch als Leitperspektive für die Politik benannt. Der Plan bietet also die Chance, über eine individualisierte Verantwortung im Sinne des nachhaltigen Konsums hinaus zu denken.

- Auch der Thematik der Globalisierung werden größere Räume gewidmet, in denen Nachhaltigkeits- und Gerechtigkeitsprobleme ihren zentralen Ort erhalten können.

Auf Inhalts- und Kompetenzebene gelingt die Einbindung von Nachhaltigkeit allerdings nur unvollkommen:

- Im Inhaltsfeld zur Nachhaltigkeit wird lediglich die Effizienzstrategie explizit erwähnt (Ressourcen und Energie). Kreislaufwirtschaft und Suffizienz-Strategien fehlen zur Gänze, obwohl z.B. die Frage des Recyclings ja relativ nah an der Lebenswelt von Sek I-Lernenden sein dürfte.

- Der zentrale Bezugsrahmen des Globalen Lernens, die Sustainable Development Goals (SDGs), wird zwar benannt, aber auf das Inhaltsfeld zur Nachhaltigkeit beschränkt und inhaltlich auf die Ziele der „Hochwertigen Bildung“ und „Keine Armut“ verengt. Die Chance, politische und ökonomische Bildung an diesem weltweit akzeptierten Aktionskatalog aufzuziehen, wurde im Curriculum vergeben.

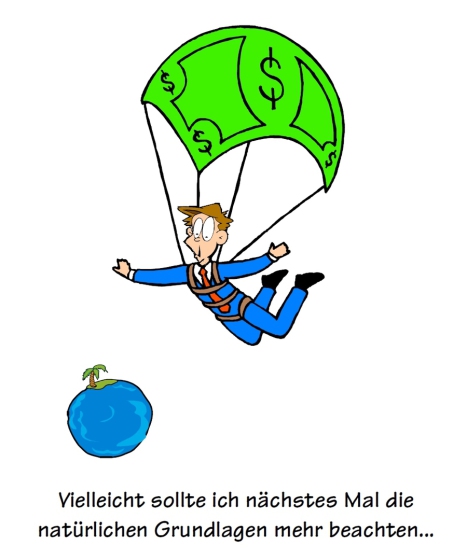

- Das Inhaltsfeld Soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsform klammert ökologische Zukunftsfragen aus – die Weiterentwicklung zur öko-sozialen Marktwirtschaft kommt im Kernlehrplan nicht an. Die Natur als Grundlage der Ökonomie wird hier – wie in den gängigen ökonomischen Modellen – wieder einmal ausgeblendet. In Zeiten, in denen die Externalisierung von Umweltkosten als wirtschaftliche Strategie planetare Grenzen überschreitet und zum existenziellen Risiko für die Gesellschaft wird, wäre hier eine Ergänzung dringend erforderlich gewesen.

- Historisch fragwürdig ist die Beschränkung auf die Betrachtung von „Freier Marktwirtschaft“ und „Sozialer Marktwirtschaft“. Das Konzept der Zentralverwaltungswirtschaft, die historisch ein Bindeglied in der Entwicklung darstellt, fehlt im Bildungsplan. Es entsteht der Eindruck, die soziale Marktwirtschaft habe sich harmonisch und evolutionär, quasi „durch bessere Einsicht“, aus der freien Marktwirtschaft entwickelt. Dies ist vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen (z.B. chinesischer Staatskapitalismus) und dem historischen „Systemkonflikt“ Ost-West geschichtlich schlicht nicht haltbar – und auch zum Verständnis der weiterhin virulenten ökonomischen (und teils mentalen) Gegensätze zwischen neuen und alten Bundesländern wäre eine Einbindung der Zentralverwaltungswirtschaft unbedingt nötig gewesen.

- Es gibt ein Inhaltsfeld „Identität/Lebensgestaltung“, in dem primär kulturelle Unterschiede und Rollenbilder reflektiert werden – zu dieser Thematik würde auch die Einstellung der Nachhaltigkeit gegenüber gehören. Auch Konsumfragen hängen eng damit zusammen, werden aber erst in einem späteren Inhaltsfeld aufgeworfen. Die im Plan vorgesehene Aufsplittung in unterschiedliche Inhaltsfelder ist eine künstliche. Er versäumt, diese Bereiche besser miteinander in Beziehung zu setzen.

- Im Inhaltsfeld zum „Wirtschaftlichen Handeln in der marktwirtschaftlichen Ordnung“ sollen sich Lernende ein Urteil über Begriffe wie „qualitatives und quantitatives Wachstum“ bilden. Dafür fehlen aber die Grundlagen, da Themen wie die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, in der die Systematik des BIP erarbeitet wird, im Kernlehrplan gar nicht vorgesehen sind. Stattdessen fordert der Kernlehrplan die üblichen Lehrmodelle wie Markt und Wirtschaftskreislauf ein, die dezidiert Modellmängel in Sachen Nachhaltigkeit aufweisen.

- Allgemein ist zu beobachten, dass Nachhaltigkeit stärker in den Formulierungen zur Urteilsbildung auftaucht als auf der Sachebene. Es ist zu befürchten, dass sie dann eine moralische Kategorie bleibt und die notwendigen ökologischen, politischen, ökonomischen und sozialpsychologischen Zusammenhänge fehlen. Erst im Zuge der Verbändeanhörung im Frühjahr 2019 schaffte es die Thematik des Klimawandels begrifflich in das Inhaltsfeld der „Globalen Strukturen und Prozesse in der Wirtschaft“ – eine Einarbeitung in die Kompetenzformulierungen unterblieb jedoch. Lehrkräfte werden also eigene Überlegungen anstellen müssen, ob und wie sie die aktuelle Klimadebatte in ihren Unterricht aufnehmen.

- Die Rolle des Unternehmertums wird lediglich in Abgrenzung zur gewerkschaftlichen Sicht behandelt. Die gesellschaftliche Einbettung findet dabei nur unzureichend statt, wenn andere Stakeholder als Arbeitgeber und Arbeitnehmer hier komplett ausgeblendet werden (so auch die Nachhaltigkeitsperspektive). In der aufkommenden Fachrichtung der Entrepreneurship Education sollte die Rolle von Start-ups, die sich häufig nachhaltigkeitsrelevanten Fragestellungen widmen, aber auch der bestehenden Unternehmen, denen es gelingt ihre Produktion oder ihre Dienstleistungen nachhaltiger zu gestalten, als positive Beispiele des notwendigen gesellschaftlichen Wandels berücksichtigt werden.

- Insgesamt werden zu wenig nachhaltige Lösungsansätze angedeutet – Klimaschutz und Nachhaltigkeit erscheinen lediglich als Probleme. Es besteht dann die Gefahr, dass lediglich Frustrationen erzeugt werden.

- Äußerst fragwürdig erscheint das letzte Inhaltsfeld zu „Globalen Strukturen und Prozessen in der Politik“. Hier wird Globalisierung insbesondere vor dem Hintergrund des Themas „Migration“ diskutiert und als „friedenssichernde“ Gestaltungsmöglichkeit jene der Bundeswehr, NATO und UN hervorgehoben. Politische, ökonomische und zivilgesellschaftliche Entwicklungsmaßnahmen werden nicht oder eher beiläufig erwähnt. Als Kriterium gilt dabei die Charta der Menschenrechte (in der Deutschland ja vergleichsweise gut abschneidet). Gerade der Katalog der 17 SDGs der UN-Agenda 2030 wäre hier besser geeignet gewesen (nicht zuletzt, weil er zeigt, dass Deutschland wie alle anderen Länder noch „Entwicklungsbedarf“ hat).

- In den Kompetenzformulierungen wird durchweg von „ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen“ Aspekten gesprochen. Dass Nachhaltigkeit hier in alle drei Bereich hineinspielt, gerät dabei in den Hintergrund. Notwendig wäre auch die explizite Erwähnung von „ökologischen“ Aspekten gewesen, so lange nicht sichergestellt ist, dass diese auch Teil der ökonomischen Analyse sind.

Der Lehrplan ist relativ offen gehalten - Nachhaltigkeitsperspektiven könnten also von den Lehrpersonen auch eigenständig aufgegriffen werden. Allerdings hängt dies entscheidend von ihren eigenen Kenntnissen ab. Wer die Arbeitsweise von Kollegien kennt, weiß, dass die begriffliche Thematisierung im Kernlehrplan die beste Versicherung ist, dass Nachhaltigkeit in der Unterrichtspraxis (und Prüfungserstellung!) auch ihren Platz erhält. Hier klaffen im Bildungsplan weiterhin große Lücken, die zum Großteil auch in den einschlägigen Lehrbüchern von Volks- und Betriebswirtschaft bestehen (siehe dazu auch die Analyse von in Berufskollegs verwendeten VWL-Lehrbüchern). Ein bis dato nicht beachtetes Problem liegt in der höchst unterschiedlichen Begriffsbildung eigenständiger Wissenschaftstraditionen. So wird bspw. der Fachbegriff „Kapital“ in Medien, betriebs- und volkswirtschaftlicher Betrachtung höchst unterschiedlich gefüllt. Wie Lehrende und Lernende auf diesen Umstand reagieren, muss noch abgewartet werden.

Insgesamt lassen sich durchaus einige Verbesserungen für den Aufbau von Nachhaltigkeitskompetenzen feststellen. Angesichts des sich beschleunigenden Klimawandels sind die Fortschritte jedoch zu gering. Wäre der politische Wille hier so groß wie bei den Themen von Digitalisierung und Jungunternehmertum, hätte der Bildungsplan neue Standards setzen können. Stattdessen hört man in den Medien recht markige Worte von Regierungsvertretern, die den Bildungsplan vor allem als Durchbruch für mehr Mainstream-Ökonomie feiern. Insofern kann die Aufnahme diverser Diskurse der Nachhaltigkeit als Erfolg gewertet werden.

Ein großer Wurf sieht jedoch anders aus. Orientierung böte die in NRW zeitgleich mit dem neuen Kernlehrplan entwickelte „Leitlinie Bildung für nachhaltige Entwicklung“, die hervorragend als Referenzrahmen für die Lehrplanentwicklung dienen kann. Da im nächsten Jahr die Wirtschaftslehrpläne für Haupt-, Real- und Gesamtschulen erneuert werden sollen, darf man gespannt sein, ob die neue Generation ökonomischer Curricula dort mutigere Schritte hin zu einer Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft geht.

Und Naina, die Twitterin? Sie dürfte vom neuen Bildungsplan eher enttäuscht sein: Denn von Miet-, Steuer- und Versicherungsrecht ist auch im neuen Kernlehrplan Wirtschaft-Politik keine Rede. Es sieht also aus, als bliebe die ökonomische Bildung auf breiter Ebene eines der heißeren Eisen der Bildungspolitik.

Patrick Brehm ist Wirtschaftspädagoge, Autor der Studie „Didaktische Aspekte der Nachhaltigen Entwicklung in aktuellen VWL-Lehrbüchern in der schulischen Bildung“ und Betreiber dieser Webseiten.

Klaus Kurtz ist Gesamtschullehrer i. R. und Gründer sowie langjähriger Koordinator des Düsseldorfer BNE-Netzwerks. Zusätzlich fungierte er als Wissenschaftlicher Referent in der NRW-Agentur "Bildung für nachhaltige Entwicklung".