Wie volkswirtschaftliche Schulbücher ein verzerrtes Geschichtsbild fördern

Oktober 2025

35 Jahre Deutsche Einheit. Ein Grund zum Feiern – oder etwa nicht? 35 Jahre Reisefreiheit, echte Demokratie und wirtschaftlich blühende Landschaften für 80 Millionen Deutsche? Wer dazu ökonomische Lehrbücher konsultiert, stellt fest, dass der „Sieg der Marktwirtschaft“ mit zunehmendem Abstand zur Wiedervereinigung immer unverhohlener als alternativlos zelebriert wird. Die (geschichtliche) Rolle der sozialistischen Zentralverwaltungswirtschaft und der Arbeiterbewegung gerät dabei immer mehr aus dem Blickfeld. Im bestimmten Fällen muss man wohl tatsächlich die Frage nach einer Geschichtsfälschung stellen.

Seit gut einem dutzend Jahren beobachte ich volkwirtschaftliche Schulbücher. Dabei bemerke ich einen unguten Trend der Verkürzung fachwissenschaftlicher Zusammenhänge und geschichtlicher Entwicklungen. Immer öfter fällt in der fachdidaktischen Darstellung in VWL-Lehrbüchern die dezidierte Auseinandersetzung mit der Zentralverwaltungswirtschaft unter den Tisch. In Lehrbüchern des 20. Jahrhundert unvorstellbar, dass Wirtschaftsordnungen nicht als Gegensatz von Markt und Staat didaktisiert werden. In jener Zeit wurden - vor dem Hintergrund des Kalten Krieges - die Vorzüge der (sozialen) Marktwirtschaft hervorgehoben und bevorzugt den Nachteilen der Zentralverwaltungswirtschaft gegenübergestellt. Dass der Systemwettbewerb im geopolitischen Westen einen außerordentlichen Ausbau der Wohlfahrtsstaaten zur Folge hatte, ist inzwischen beinahe ein Allgemeingut.[1] Kritiker*innen des Neoliberalismus, der gleichzeitig mit dem Niedergang der kommunistischen Systemalternative seinen Siegeszug ansetzte, betonen, dass mit dem Ende der Systemalternative auch die Notwendigkeit eines „sozialen Kapitalismus“ wegfiel und zunehmend die Wohlfahrtsarchitektur der „alten Bundesrepublik“ abgebaut wurde.

In volkswirtschaftlichen Schulbüchern wurde und wird dieser Zusammenhang gemeinhin nicht thematisiert. Vielmehr zeigt sich dort inzwischen ein Trend hin zur gänzlichen Ausblendung der zentralwirtschaftlichen Wirtschaftsweise. Übrig bleibt immer öfter ein alternativloser und verklärter Blick auf die „Soziale Marktwirtschaft“. Bereits 2013 überging das Lehrbuch „Volkswirtschaftslehre für die Höhere Berufsfachschule“ (Blank et al.) die Existenz des Marxismus und der staatlich dominierten Planwirtschaft komplett.[2] Die Soziale Marktwirtschaft wurde als logische Weiterentwicklung der „Freien Marktwirtschaft“ aufgefasst, die der besseren Einsicht der „Väter der Marktwirtschaft“ der ordoliberalen Schule zu verdanken war.

Apropos „Väter der Marktwirtschaft“. Eine Art Verklärung Ludwig Erhards, Alfred Müller-Armacks und Walter Euckens als geistige Überväter und philanthropische Vordenker lässt sich in fast jedem traditionellen volkswirtschaftlichen Schulbuch beobachten. So beinhaltet das stark textlastige Lehrbuch „Volkswirtschaftslehre“ von Albers/Albers-Wodsak[3] im gesamten Band von 532 Seiten lediglich drei Fotoabbildungen: jene von Erhard, Müller-Armack und Eucken.

Gemäß Lehrbuch „Volkswirtschaft kompetenzorientiert & praxisnah“ von Boller/Schuster[4] entstand die Soziale Marktwirtschaft „vor dem Hintergrund negativer Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit. So waren einerseits die negativen Auswirkungen eines Systems der staatlichen Wirtschaftslenkung aus den Jahren 1933-1945 noch allgegenwärtig, andererseits waren die Nachteile […] einer staatslosen liberalen Wirtschaftsordnung aus dem Beginn der Weltwirtschaftskrise in den 20er-Jahren hinreichend bekannt“. Diese historischen Bezüge mögen bei der Gründung der Bundesrepublik und ihrer Wirtschaftsordnung mit Sicherheit eine große Rolle gespielt haben (wobei die Bezeichnung der „negativen Auswirkungen“ des Nazi-Regimes eine krasse Untertreibung darstellt). Die Ausblendung der Folie der sozialistischen Systemalternative zur Marktwirtschaft ist jedoch höchstproblematisch.

Wird die Zentralverwaltungswirtschaft als historischer Vorläufer und Einfluss auf die Entwicklung heutiger Wirtschaftsordnungen nicht ganz als Unterrichtsgegenstand gestrichen, so findet zunehmend eine starke Kürzung der Inhalte. Im jüngsten Lehrbuch „Problemorientierte Einführung in die Volkswirtschaftslehre“ von Lüpertz/Steinhart/Wachter[5] wurde sie auf eine halbe Seite zusammengedampft. Wurden Erfahrungen mit der Umsetzung im „real-existierenden Sozialismus“ etwa auch „von der Treuhand abgewickelt“? Wenn volkswirtschaftliche Lehrbücher die historischen Entstehungsbedingungen der Sozialen Marktwirtschaft ignorieren, so suchen sie dann nach Ersatzbegründungen, wie es zur wohlfahrtsstaatlichen Wirtschaftsordnung „Made in Germany“ kam. Neben den 300 Jahre alten intellektuellen Beiträgen Adam Smiths und David Ricardos wird fast immer die ordoliberale Freiburger Schule um Eucken und Müller-Armack genannt. Das Lehrbuch von Lüpertz/Steinhart/Wachter geht aber noch einen Schritt weiter. In seiner Eingangssituation präsentiert es auf einer kompletten Lehrbuchseite Walter Eucken als intellektuellen Widerstandskämpfer gegen die Gleichschaltung des Universitätswesens im Nationalsozialismus. Ob diese Bewertung zutrifft, mögen Historiker entscheiden. Sehr gewagt erscheint jedoch die anschließende Überhöhung der persönlichen Haltung eines einzelnen Wissenschaftlers zum Gründungsmythos der Sozialen Marktwirtschaft.

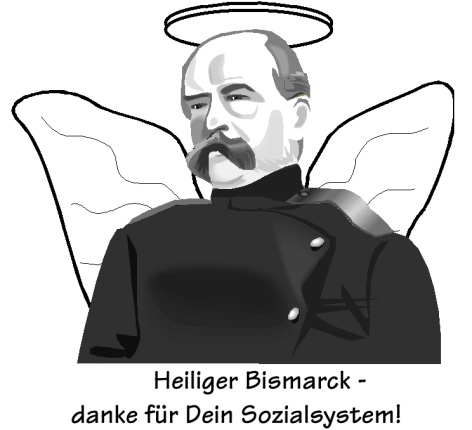

Ganz neu ist die Verklärung von Einzelpersonen in der (wirtschafts-)historischen Didaktik allerdings nicht. So existiert mittlerweile kein Lehrbuch, das die Entwicklung des deutschen Sozialsystems nicht der Güte und Einsicht des Kaisers Wilhelm I. und seines Kanzlers Otto von Bismarck zuschriebe. Nicht nur, dass kirchliche und genossenschaftliche Vorläufer der sozialen Absicherung fast immer übergangen werden. Die Erinnerung, dass die historifizierte Reichstagsrede des Kaisers zur Gründung einer Sozialversicherung im November 1881 gerade ein halbes Jahr nach der Ermordung des russischen Zars Alexander II., des Cousins Wilhelms, durch kommunistische Aufständische stattfand[6], ist der Geschichtsschreibung wohl insgesamt abhandengekommen - obwohl es Wilhelm in seiner „Kaiserlichen Botschaft“ nicht an Deutlichkeit mangeln ließ, dass es ihm um die Abwendung „sozialistischer Bestrebungen“ ging. Man kann sich durchaus vorstellen, dass die Wirren im Zarenreich sich auch westlichen Monarchen die persönlich sehr existenzielle Frage stellten, ob es nicht an der Zeit sei, der Arbeiterschaft sozialpolitisch entgegenzukommen. Solche Überlegungen wären für ein volkswirtschaftlches Lehrbuch vielleicht auch zu hypothetisch und revolutionär. In der Rückschau wirkt manch glorifizierendes Porträt der altruistischen Wohlfahrtsinitiative der deutschen Monarchie allerdings fast schon reaktionär.

Mancher Lehrbuchverfasserin mag die „kommunistische Planwirtschaft“ als Unterlegene des Systemwettbewerbs des letzten Jahrhunderts überflüssig erscheinen. Je aktueller ein Lehrwerk sein soll, desto mehr werden ja auch Themen gesucht, die in Neuauflagen gestrichen werden können, so dass der Umfang des Lehrbuchs die verlagseigenen Wachstumsgrenzen nicht überschreitet...

Dass jedoch die Zentralverwaltungswirtschaft im Sinne Marx und Engels bzw. die sozialistischen Versuche ihrer Umsetzung im volkswirtschaftlichen Lehrgegenstand auch weiterhin nicht fehlen dürfen, hat nicht nur mit der Gefahr der Geschichtsfälschung zu tun. Der systemische Gegensatz des Spiels freier Marktkräfte einerseits und der Regulation der Wirtschaft durch nationalstaatliche, supranationale oder kommunitäre Institutionen andererseits ist quasi ewiger Gegenstand jeder politökonomischen Analyse und essentiell für eine plurale Ökonomik. Ohne eine Darstellung dieser entgegengesetzten Idealtypen werden tagesaktuelle Diskussionen um Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik und alternative Wirtschaftstheorien nicht wirklich plausibel.

Des Weiteren erlaubt die (volkswirtschaftliche) Analyse der Wirtschaftssysteme der DDR und der alten Bundesrepublik einen erhellenden Blick auf die biographischen Lebensbedingungen und -erfahrungen eines nicht unerheblichen Teils der (gesamt)deutschen Bevölkerung auch anno 2025. Die aktuellen Debatten um die Erfolge der AfD vor allem in den neuen Bundesländern sind ohne die soziologischen, psychologischen und auch eben auch historischen Hintergründe eines über vier Jahrzehnte allgegenwärtigen (und übergriffigen) DDR-Staates mit Sicherheit nicht erklärbar. Wenn Lernenden diese Erfahrungen weder in der Theorie noch in der gelebten Praxis vermittelt werden, vertieft dies zusätzlich die Spaltung in „Ost und West“, die von der publizistischen Aufarbeitung der „Wiedervereinigung“ nie befriedigend überwunden wurde. Daran werden auch die 36. Feierlichkeiten zur Deutschen Einheit nichts ändern.

[1] Klaus Petersen/Herbert Obinger/Michele Mioni: Kalter Krieg und Wohlfahrtsstaat. Kausalmechanismen und Auswirkungen, in: Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2024. Berlin: Metropol Verlag, pp. 13–35.

[2] Blank/Eilts et al.: Volkswirtschaftslehre für die höhere Berufsfachschule (Ausgabe NRW). Bildungsverlag Eins, 1. Auflage (2013).

[3] Albers/Albers-Wodsak: Volkswirtschaftslehre. Verlag Europa Lehrmittel, 10. Auflage (2013).

[4] Boller/Schuster: Volkswirtschaftslehre kompetenzorientiert & praxisnah. Merkur Verlag, 1. Auflage (2019).

[5] Lüpertz/Steinhart/Wachter: Problemorientierte Einführung in die Volkswirtschaftslehre. Westermann Verlag, 10. Auflage (2023).

[6] Liebermann, Doris: „Ermordung von Zar Alexander II.“ Deutschlandfunk vom 13.03.2016. www.deutschlandfunk.de/vor-135-jahren-ermordung-von-zar-alexander-ii-100.html