Bildung ist nicht gleich Bildung – auf Nachhaltigkeit kommt es an

Oktober 2018

Der Club of Rome feiert seinen 50. Geburtstag. Kaum eine wissenschaftliche Organisation hat im Laufe ihrer Tätigkeit so viel gesellschaftliches Echo ausgelöst wie die Denkfabrik, die 1972 mit ihrem Report „Grenzen des Wachstums“ das hohe Ziel der Wirtschaftspolitik in Frage stellte und gleichzeitig die moderne Umweltschutzbewegung mit initiierte.

Zweifellos verdanken wir dem Club of Rome unzählige zukunftsträchtige Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte – doch mit seiner Hauptforderung, dem Wirtschaftswachstum abzuschwören, stößt die Nachhaltigkeitswissenschaft bis heute auf taube Ohren der politischen Entscheidungsträger*innen.

Anlässlich des Festakts in Rom am 17./18.10.2018 präsentierte der neue Co-Leiter des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Johan Rockström, die Nachfolgestudie zu den Grenzen des Wachstums („Transformation is feasible“), an der mit Jørgen Randers auch ein Autor der Ursprungsstudie von 1972 beteiligt war. https://tinyurl.com/y83jw3z8

Darin erheben die Wissenschaftler*innen fünf Forderungen, die allesamt erfüllt werden müssten, wenn die Menschheit schwere ökonomische, soziale und ökologische Krisen vermeiden wolle:

- Radikale Energiewende durch Halbierung des Ausstoßes fossiler Brennstoffe alle zehn Jahre ab dem Jahr 2020

- Nachhaltige Lebensmittelproduktion für ab 2050 geschätzte zehn Milliarden Menschen

- Faire globale Steuersysteme zum Abbau von Ungleichheit: Beschränkung der reichsten zehn Prozent der Erde auf 40 Prozent des Weltvermögens

- Neue Entwicklungsmodelle für ärmere Länder nach dem Vorbild Costa Ricas, Südkoreas oder Äthiopiens

- Hohe Investitionen in Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, Gesundheit und Familien

Diese Forderungen sind einleuchtend, wenn man die größten Krisenherde der heutigen Zeit ernsthaft bekämpfen will. Erstaunlicherweise fehlt jedoch ein Aspekt, der zur erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen unabdingbar sein dürfte: die Rolle der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BnE). Das sechsköpfige Autorenteam, in dem sich nur eine Frau befindet, rät insbesondere dazu, weltweit die Bildungschancen für Frauen zu verbessern, um deren Autonomie zu stärken, Karrierechancen zu erhöhen und - ganz nebenbei? - auch die Geburtenrate zu senken. Abgesehen davon, dass die immanente Logik durchaus diskussionswürdig erscheint, stellt sich die Frage, warum die etablierte Nachhaltigkeitswissenschaft – wieder einmal – so wenig Wert auf BNE und Globales Lernen legt. Seit Beginn der Debatte scheinen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Politikberatung mehr Erfolgschancen oder Lorbeeren zu erwarten als von der Verbreitung von Nachhaltigkeits-Knowhow in der Gesellschaft.

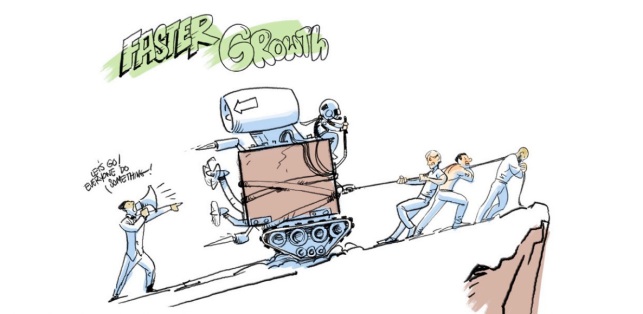

Doch Bildung ist nicht gleich Bildung. Die Verbesserung von Bildung und Karrierechancen für mehr Menschen kann auch für weiteres Wachstum verwendet werden anstelle der Beachtung der natürlichen Leitplanken. Der Akzent auf der Nachhaltigkeit muss daher für die Bildung zur Selbstverständlichkeit werden. Diese Botschaft braucht noch mehr Fürsprecher*innen nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wissenschaft.