Die Schule und der Great Reset

Chance auf Nachhaltigkeit oder Große Verschwörung? Über die Problematik in Corona-Zeiten tagesaktuelle Debatten im Schulunterricht zu thematisieren.

Januar 2021

Hygieneregeln, Distanzlernen, Ängste vor Ansteckung mit dem Corona-Virus, Notenfindung vor dem Hintergrund quarantänebedingter Abwesenheiten. Im laufenden Schuljahr sind Lehrpersonen mit bisher unbekannten Sorgen und Problemen konfrontiert. Hinzu kommt die (sozial)pädagogische Verantwortung für die Entwicklung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen, welche unter der Isolation von Klassenkameraden und Freund*innen leiden. Daneben vergrößert das digitale Lernen fraglos die soziale Kluft zwischen technologisch top ausgestatteten und prekarisierten Bildungsumfeldern. Und die psychischen Auswirkungen des medial transportierten neuen Menschenbildes („Homo homini virus est“) gerade auf Heranwachsende sind nicht abzusehen.

Die Umgewöhnung und Herausforderungen sind eigentlich gar nicht zu bewältigen. Kein Wunder, dass für ein pädagogisches Aufgreifen von wissenschaftlichen Kontroversen rund um Corona-Viren und gesellschaftlichen Reaktionen von Politik und Bevölkerung praktisch keine Zeit bleiben mag – zumal die mangelnde Bereitschaft einer gespaltenen Gesellschaft, einander zuzuhören und kontroverse Meinungen zu tolerieren, auch vor der Schule keinen Halt macht.

Da liegt es nahe, sich als Pädagog*in im Unterrichtsalltag keine Blöße zu geben und aktuelle Corona-Debatten außerhalb der Schule zu belassen. „Vertrauen wir der Politik und kümmern uns um die Vermittlung des Lehrplanstoffes. Mund-Nase zu und durch.“ Doch wie kann sich Bildung noch mit dem Etikett „zukunftsorientiert“ schmücken, wenn schon die Gegenwart außen vor bleibt?

Exemplarisch kann die Problematik an der Thematik des „Great Reset“ verdeutlicht werden, ein brisantes Thema, das derzeit im Zuge der Corona-Krise zu verstärkter gesellschaftlicher Verunsicherung beiträgt. Sollte man es meiden? Oder wäre dieser aktuelle Zukunftsentwurf nicht gerade aus Sicht einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu diskutieren?

Breite Unterstützung des Great Resets durch Politik und Wirtschaft

Im Sinne des zunehmend beliebten „phänomenbasierten Unterrichts“ bietet sich der „Great Reset“ speziell in den Fächern Politik, Wirtschaft und Technik an. Doch begrifflich findet er sich in keinem einzigen Lehrplan. Wie könnte er, wurde die entsprechende Initiative des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum – WEF) ja erst Anfang Juni 2020 publik – und vor dem Hintergrund der laufenden Corona-Krise schnell zum Stichwortgeber für allerlei Verschwörungstheorien.

Dabei sollte die Diskussion über jeden Verdacht einer „Verschwörung“ erhaben sein. Denn die Liste der Unterstützer*innen liest sich wie das Who-is-Who der honorigsten Personen aus Politik und Wirtschaft: Prince Charles, UN-Generalsekretär António Guterres, IWF-Chefin Kristalina Georgieva, Klima-Aktivist und Ex-US-Präsidentschaftskandidat Al Gore sowie zahlreiche Konzernchefs globaler Konzerne. Die Premiers Kanadas und Großbritanniens, Justin Trudeau und Boris Johnson, sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben sich als Anhänger des „Great Reset“ geoutet. Wo sollte da eine Verschwörung sein?

Was auffällt, dass es zum „Great Reset“ keine in einem demokratischen Prozess entwickelte Agenda gibt. Die offizielle Webseite(1) ist thematisch offen gehalten und wird fortlaufend mit neuen Artikeln und Videos gefüllt. Das für Januar als „Twin Summit“(2) geplante Weltwirtschaftsforum, anlässlich dessen auch die Zivilgesellschaft zum „Great Reset“ eingeladen werden sollte, wurde coronabedingt wieder aufgesplittet, das reale Treffen auf Mai verschoben und nur die virtuelle Konferenz im Januar belassen.(3) Im Juli des vergangenen Jahres veröffentlichte der Gründer und Präsident des WEF, Klaus Schwab, zusammen mit seinem langjährigen Mitstreiter Thierry Malleret ein Buch, das die Programmatik des „Great Reset“ ausführt.(4) Darin beschreibt er die Corona-Pandemie als „seltenes, aber enges Zeitfenster zum Umdenken, Neuerfinden und Neustarten unserer Welt“.(5)

Auch Sicht der Nachhaltigen Entwicklung könnte der „Great Reset“ eigentlich als Durchbruch und „Rückkehr zu den Wurzeln“ gewertet werden: Nach der Publikation des UN-Brundtland-Berichts „Our Common Future“ 1987, in dem der traditionell forstwirtschaftliche Nachhaltigkeitsbegriff als Leitbild für die Gesamtgesellschaft etabliert wurde, war Nachhaltigkeit gerade nach der Jahrtausendwende immer mehr zur individuellen Lebensstilfrage mutiert, während die im UN-Bericht ursprünglich angesprochenen Adressaten, Regierungen und Unternehmen, bestenfalls mit Alibi-Politik und Greenwashing aufwarteten.(6) Dass sich nun die machtvollste Organisation der „Public-Private-Partnership“ zum Fürsprecher der Armutsbekämpfung, sozialen und globalen Gerechtigkeit und des nachhaltigen Wirtschaftens aufschwingt, müsste eigentlich zu den größten Hoffnungen Anlass geben. In einem Interview mit der ZEIT erteilt Klaus Schwab sogar dem Bruttoinlandsprodukt als Wachstumsindikator eine Absage.(7) Mehr Nachhaltigkeitskompetenz geht nicht.

Hurra, hurra, das Postwachstum ist da!

Kritik am BIP gepaart mit der Schrumpfung – das erinnert sehr an bekannte Debatten: Die Grenzen des Wachstums und die Postwachstumsgesellschaft. Während erstere in den 70er und 80er Jahren vom polit-ökonomischen Establishment auf Gedeih und Verderb argumentativ bekämpft wurde, verblieb die Postwachstumsdiskussion seit 15 Jahren ein intellektuelles Orchideengewächs, das vom medialen Mainstream bestenfalls im Feuilleton zur Kenntnis genommen wurde. Mit dem „Great Reset“ erreicht die Wachstumskritik nun politische und wirtschaftliche Machtzentren, welche sich auf einmal ihrerseits zu deren Fürsprecher machen. Und das ist der Moment, in dem man die Ideen des Weltwirtschaftsforums genauer unter die Lupe nehmen sollte.

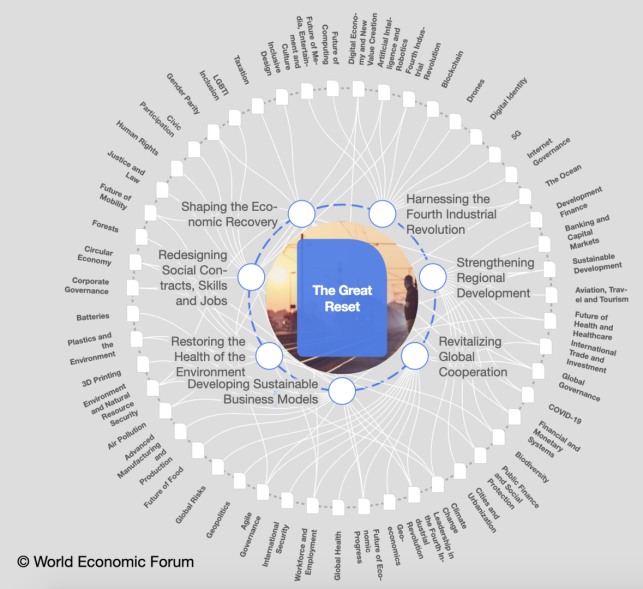

Zunächst scheint es, dass Greta Thunberg mit ihren beiden Reden auf den Davoser Weltwirtschaftsforen im Januar 2019 und 2020 („I want you to panic!“, „Our house is still on fire“)(8) den Nerv der Wirtschafts- und Politeliten getroffen hat. Während sie 2019 noch auf geteiltes Echo stieß, triumphierte sie im Januar 2020 medial über andere Redner wie Donald Trump oder Angela Merkel und zog offenbar WEF-Chef Schwab vollends auf ihre Seite. Auf den ersten Blick erinnern die Themen des „Great Reset“ tatsächlich an die 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der UN aus dem Jahr 2015. Dort wurden über 200 Unterziele formuliert und eine Vielzahl der Themen findet sich auch wieder in den Artikeln, Videobeiträgen auf der Webseite sowie in der interaktiven „TransformationMaps“(9) zur „Strategic Intelligence“ des Reset: die Ozeane, die Wälder, Klimawandel, Biodiversität, Plastik, Frieden, Menschenrechte, globale Lieferketten und die zivilgesellschaftliche Partizipation klingen wunderbar nach einer Agenda für eine nachhaltige Welt. Das Promotion-Video zur Kampagne setzt auch auf das positive Image intakter Natur, die durch den „Great Reset“ wieder hergestellt werden soll.(10)

Wer könnte da etwas dagegen haben? Antwort: Erstaunlich viele, Menschen mit politisch rechtem oder linken Hintergrund, Arbeiter*innen, Mittelständler und Wirtschaftsmagnaten, Populist*innen und Intellektuelle. Von der Politik und den Leitmedien werden sie seit Beginn der Corona-Krise als „Verschwörungstheoretiker“ zusammengefasst. Sie betrachten die politischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus als vorgeschoben oder unverhältnismäßig und sehen in vielen Fällen die Agenda des „Great Reset“ als den ideologischen Rahmen. Dabei geht es in den zahllosen Blogs, Videos und Alternativmedien kaum um jene Ziele, die den SDGs entlehnt sind, sondern um die industriellen, technologischen und politischen „Reizthemen“, die in dem obigen Tableau gleichrangig fokussiert werden: Impfungen, digitale Identität, 5G, Drohnen, Blockchain-Technologie, KI, Global Governance. Diese Technologien werden als Wegbereiter für die „wahren“ Ziele des Great Reset betrachtet: Abschaffung von Bargeld und Privateigentum, biometrisch-digitaler Überwachungsstaat, Transhumanismus.(11)

Der Great Reset im Blick der Alternativmedien

Ob Zufall oder geplanter „Kick-off“ der Corona-Krise, nach Recherchen des Enthüllungsjournalisten Paul Schreyer koinzidierte der Beginn der extensiven Berichterstattung zur Corona-Pandemie in den Medien im Januar 2020 mit den Tagen des Davoser Weltwirtschaftsgipfels, an dem sämtliche Staats- und Konzernchefs, aber natürlich auch die führenden Köpfe weltweiter Medien in den Schweizer Bergen zusammentrafen.(12) Schreyer gilt als exakt recherchierender Journalist, der in seinem Buch die 20-jährige Historie der Pandemie-Planspiele höchster Regierungskreise zur Vorbereitung eines globalen Infektionsgeschehens nachverfolgt, ohne selber Anschuldigungen einer „Plandemie“ in den Mund zu nehmen. Doch legt er mit der Zusammenstellung dieser Ereignisse natürlich keinen anderen Schluss nahe, als dass die Corona-Pandemie, wenn schon nicht von einflussreichen Kreisen direkt verursacht, so doch von ihnen lange im Voraus erwartet und zum eigenen Vorteil durchdacht wurde.(13)

In dem Moment, wo man sich auf den Gedanken einer globalen „Verschwörung“ oder wenigstens „Interessenkonvergenz“ technokratischer Machtzentren einlässt, gewinnt der programmatische Begriff des „Great Reset“ eine ganz andere Assoziation: Während WEF-Chef Schwab mit seinem Reset womöglich neue Perspektiven nach einer schicksalhaften Corona-Natur- und Gesellschaftskatastrophe vorzuzeichnen beabsichtigte, so legt die verschwörungstheoretische Bewegung den Begriff als bewusst herbeigeführte Zerstörung der bisherigen Systeme aus – im schlimmsten Falle bis hin zur Bevölkerungsreduktion – um im Anschluss eine autokratische, neo-feudale Digitalökonomie zu errichten.

Zusammen mit dem aus dem Bundesinnenministerium geleakten „Panikpapier“ bildet diese Interpretation des „Great Reset“ inzwischen den Rahmen, weshalb sich das Vertrauen weiter Bevölkerungsteile in die politischen Entscheidungsträger*innen seit Monaten im Sturzflug befindet.

Gerade die fortgesetzten Lockdowns passen verschwörungstheoretisch natürlich perfekt in das Narrativ des bewusst herbeigeführten „Resets“: Während der inhabergeführte Einzelhandel, Kulturwirtschaft und Kleingewerbetreibende vor dem finanziellen Ruin stehen, brennen die Börsen weltweit ein Kursfeuerwerk ab und übernehmen digitale Plattformen schon jetzt die Marktanteile mittelständischer Mitbewerber. Der Lockdown als großer Umverteilungsprozess zu Gunsten der im WEF organisierten Weltkonzerne lässt sich an Hand ihrer börsennotierten Wertsteigerungen praktisch im Stundentakt beobachten.

Was den Eindruck verstärkt: Die Politik greift die Steilvorlage des „Great Resets“ auch in keinster Weise aktiv auf, indem sie die Bevölkerung in eine positive Gesellschaftsvision nach der Corona-Krise einbindet. In kaum einem Leitmedium findet eine öffentlichkeitswirksame Besprechung der Initiative statt, obwohl die Corona-Kommunikation der Regierung zeigt, dass – wenn sie will – sie in der Lage ist alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ein gewünschtes Sozialverhalten der Menschen zu erreichen. Auch das Weltwirtschaftsforum selbst lässt nur gebremste Anstrengungen zur wirklichen Verbreitung erkennen. In Zeiten, in denen jede Lobbygruppe den Schulen ihr eigenes Unterrichtsmaterial andient, nimmt sich die Webseite als einziges PR-Medium neben dem Buch Klaus Schwabs doch sehr dürftig aus. So gesehen könnte die Einschätzung des unabhängigen Finanzjournalisten Norbert Häring zutreffen, dass die Initiative des „Great Reset“ gar nicht ernst gemeint sei, sondern eher zur Überdeckung der Finanz- und vor allem Sicherheitsinteressen der besitzenden und herrschenden Schicht diene.(14)

Womöglich handelt es sich bei dem gewählten Leitbegriff aber auch um ein kommunikatives Desaster, das in Zeiten ständig wechselnder Pandemie-Indikatoren stark verbreitet ist. Vielleicht haben Schwab und seine Mitstreiter*innen die assoziative Wirkung des Begriffs „Great Reset“ vollkommen falsch eingeschätzt. Die deutsche Übersetzung seines Buches lautet im Titel „Der Große Umbruch“, als ob sich Autor und Verlag bereits nach wenigen Wochen öffentlichem Diskurses vom „Reset“ distanzieren wollten.

Am Ende des Tages bleibt uns – trotz scheinbar unbegrenzter digitaler Wissensbestände – wieder nur die Interpretation, was handelnde Akteure mit ihren Worten und Taten erreichen wollen. „Verschwörungen“ im Sinne von Gruppenabsprachen oder Agenden, die aus strategischen Gründen nicht offen kommuniziert werden, gibt es, seit Menschen sich in Zivilisationen organisiert haben. Daher sind unter den derzeit politisch und medial diffamierten „Verschwörungstheorien“ lediglich die sich über soziale Medien verbreitenden „Allmachtstheorien“ mit einem Fragezeichen zu versehen, nicht aber die von institutionalisierten Akteuren formulierten Agenden. Diese zu entschlüsseln, einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und mit dieser zu diskutieren, wäre eigentlich Aufgabe der Medien, der Wissenschaft und natürlich der Bildung

Der Great Reset in der Schule - Abstand halten?

Womit wir bei der Ausgangsfrage wären, ob der „Great Reset“ als Thema im Unterricht behandelt werden sollte. Die obigen Ausführungen und die dabei zu Tage getretene Verunsicherung sprechen sicher gegen eine Behandlung mit jüngeren Lernenden. Zudem bedürfen die klassischen Themen einer Nachhaltigen Entwicklung, die in den SDGs kongenial systematisiert wurden, keines neuen Leitbegriffs. Andererseits umgab die SDGs von Anfang an die Aura eines leicht weltfremden Idealismus, als ob die globale Staatengemeinschaft nichts anderes im Sinn hätte, als die Natur vor der Übernutzung und den Menschen vor der Ausbeutung durch den Menschen zu schützen. Die Chance des „Great Resets“ im pädagogischen Sinne besteht darin, dass damit auch reale Zukunftsvisionen technikaffiner Gesellschaftsgruppen und ökonomischer Machtkonglomerate diskutiert werden, um die der Nachhaltigkeitsdiskurs generell einen Bogen macht (und damit auch stützt).

Ebenso naiv wäre es zu denken, dass Jugendliche nicht ohnehin bereits Hintergrundwissen zu aktuellen politischen Themen mitbringen. Unter älteren Schülerinnen und Schülern sind „verschwörungstheoretische“ Vorstellungen längst verbreitet. Folgt man den flehenden Ansprachen der Kanzlerin und grenzt jegliche Kritik an der offiziellen Regierungslinie als „gefährlich“ aus(15), beteiligt man sich als Pädagog*in aktiv an der Spaltung der Gesellschaft und vergibt die Chance, die der Wissensdurst und das Verlangen junger Menschen nach Orientierung eröffnet. Im Sinne des Beutelsbacher Konsenses bedarf es – so man sich an das Thema heranwagt – eines behutsamen, faktenbasierten und offenen Diskurses. Mit anderen Worten: eines Unterrichts im Sinne der Partizipation und Ermächtigung junger Menschen, wie ihn die Bildung für nachhaltige Entwicklung seit jeher vorsieht.

Schließlich und endlich erlaubt der Diskurs um den „Great Reset“ auch, die Rolle von Konzernen und der „Public-Private-Partnership“ zu diskutieren. Das Jahr 2020 hat fundamental offen gelegt, wie wissenschaftliche Institutionen und internationale Organisationen wie z. B. die WHO von Geldgebern aus der Privatwirtschaft abhängig sind. Wo bisher die Vereinten Nationen der Ort zur Entwicklung von Zukunftsentwürfen und Paradigmen waren, so schickt sich mit dem Weltwirtschaftsforum nun ein privater Club der Reichen und Mächtigen an, die Richtung der öffentlichen Diskussion zu bestimmen. Exemplarisch steht er für eine wachsende Entfremdung zwischen politischen und wirtschaftlichen „Eliten“ und der allgemeinen Bevölkerung. Wie auch immer man diese Entwicklungen persönlich beurteilt, als Gesellschaft müssen wir uns damit auseinander setzen. Die offenen Fragen und Ungereimtheiten auch im Zusammenhang mit dem „Great Reset“ zeigen, dass gerade Pädagog*innen wieder einmal (heraus)gefordert sind: als Demokrat*innen.

(1) https://www.weforum.org/great-reset

(2) „WEF sets 2021 agenda: The Great Reset“. In: Emerging Europe vom 4.6.2020. https://emerging-europe.com/news/wef-sets-2021-agenda-the-great-reset/

(3) „Singapur statt Bürgenstock: Das nächste WEF findet definitiv im Ausland statt“ in: Luzerner Zeitung vom 7.12.2020. https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/wirtschaft/wef-ld.2072616

(4) Schwab, Klaus/Malleret, Thierry: Covid 19: Der Große Umbruch. Genf 2020. https://archive.org/details/the_great_reset-der_grosse_Umbruch

(5) Ebenda S. 132.

(6) Vgl. Hartmann, Kathrin: Die Grüne Lüge – Weltrettung als profitables Geschäftsmodell. München 2018. https://www.deutschlandfunk.de/kathrin-hartmann-die-gruene-luege.1310.de.html?dram:article_id=410423

(7) Vgl. Gatzke, Marcus/Uken, Marlies: „Der Kapitalismus hat ausgedient.“ Interview mit Klaus Schwab. In: Die ZEIT vom 21.9.2020. https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-09/corona-kapitalismus-rezession-wef-neoliberalismus-klaus-schwab/komplettansicht

(8) https://www.youtube.com/watch?v=M7dVF9xylaw sowie https://www.weforum.org/agenda/2020/01/greta-speech-our-house-is-still-on-fire-davos-2020/

(9) https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publications

Nachtrag Okober 2021: Die TransformationMap des Great Reset wurde im Laufe des Jahres 2021 vom

Weltwirtschaftsforum aus dem System entfernt - vermutlich auf Grund des unerwartet schlechten Images, das der Begriff insbesondere in den staats- und konzernkritischen Medien erhielt. Hier ist der

Link zu den übrigen Transformationskarten.

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDREA2?tab=publications

(10) https://www.youtube.com/watch?v=8rAiTDQ-NVY

(11) Vgl. Mueller, Antony P: „Der große Neustart“. In: Rubikon vom 18.8.2020. https://www.rubikon.news/artikel/der-grosse-neustart

(12) Vgl. Schreyer, Paul: Chronik einer angekündigten Krise. Wie ein Virus die Welt verändern konnte. Frankfurt 2020. Sowie: Schreyer, Paul: „Wurde die Corona-Krise geplant?“ Multipolar Magazin vom 18.9.2020. https://multipolar-magazin.de/artikel/wurde-die-corona-krise-geplant

(13) Vgl. „Communication and public engagement.“ Lecture by Marc Van Ranst, Belgian Flu Commissioner, at the ESWI/Chatham House Influenza Pandemic Preparedness Stakeholders Conference on 22 January 2019. https://vimeo.com/320913130

(14) Vgl. Wellbrock, Tom: „Der ‚Great Reset‘ als Instrument der Ablenkung.“ Norbert Häring im Interview mit dem Portal Mehrwutstropfen. https://www.neulandrebellen.de/2020/12/norbert-haering-im-interview-der-great-reset-als-instrument-der-ablenkung/

(15) Vgl. Merkel, Angela: "Mit Hoffnung in das neue Jahr." Neujahrsansprache 2021 vom 31.12.2020. https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/videos/merkel-neujahrsansprache-2020-1833774