Homo Oeconomicus und der Gute Diktator

Dezember 2020

Demokratiebildung, so könnte man denken, sollte Aufgabe des Politikunterrichts sein. Doch auch in der Wirtschaftslehre hat der Staat eine prominente Rolle. Die Art und Weise, wie er hier präsentiert wird, wirkt sich auf die Beziehung junger Menschen zur Politik und ihre Bereitschaft zur gesellschaftlichen Partizipation aus. Welches Staatsbild vermitteln wir - bewusst oder unbewusst - im Ökonomieunterricht?

(Teil 1 der Artikelserie zur Darstellung von Staat und Unternehmen in der Wirtschaftsdidaktik)

Nein, zu behaupten die Wirtschaftslehre wäre nicht zur Reflexion und Selbstkritik fähig, wäre ungerecht. Der „Homo Oeconomicus“ als Grundlage ökonomischer Modelle, insbesondere der in Wissenschaft und Lehre besonders präferierten Neoklassik, wird zumindest im schulischen Lehrbuch in den meisten Fällen einer kritischen Hinterfragung unterzogen. Das war eine der Erkenntnisse aus unserer Schulbuchstudie zur Frage der Nachhaltigkeit in der VWL. Nur wenige Lehrbuchautor/innen halten unverwüstlich an der Erhabenheit des ökonomischen Prinzips zur alleinigen Beschreibung menschlichen Verhaltens fest.(1) Der in gesellschaftlichen Diskussionen diesbezüglich geäußerte Vorwurf hält einer eingehenden Prüfung der gängigen Schulbuchliteratur expressis verbis nicht stand. Das eigentliche Problem in ausnahmslos allen Lehrbüchern - und dem darauf aufbauenden Unterricht - liegt woanders: Nachdem die Kritik am Modellmenschen mehr oder weniger weitreichend formuliert wurde, wird er im weiteren Verlauf des Lehrbuchs als Grundlage nachfolgender ökonomischer Analysen zwischen den Zeilen doch wieder rehabilitiert.

Da Anbieter und Nachfrager als Hauptträger marktwirtschaftlicher Prozesse in der Wirtschaftslehre im Mittelpunkt stehen, ist die eingehende Beschäftigung mit dem zu Grunde liegenden Menschenbild nachvollziehbar. Übersehen wird dabei allerdings, dass mit dem Staat ein zusätzlicher Akteur das Marktgeschehen und somit das gesellschaftliche Leben maßgeblich beeinflusst und seine Lenkung und Einflussnahme auch im Wirtschaftsunterricht regelmäßig thematisiert wird. Dabei werden die unterstellten Motivationen politisch Handelnder jedoch höchst selten explizit gemacht und rutschen so in den heimlichen Lehrplan ab. Diesen offenkundig zu machen, wäre für eine kritisch-emanzipatorische, plurale und transformative Wirtschaftsbildung dringend notwendig.

Erste Berührung mit dem Staat als ökonomischer Akteur haben Lernende nach dem traditionellen VWL-Kanon im Zusammenhang mit dem Modell des Wirtschaftskreislaufs. Hier wird er insbesondere in seiner Funktion als Umverteiler von Einkommen definiert, indem Unternehmens- und Haushaltssektor Steuern und Abgaben leisten und ihrerseits wiederum mittels Subventionen und Transfereinkommen begünstigt werden können. Unterstellt wird dabei in der Regel schon hier, dass der Staat im Sinne gesellschaftlicher Gerechtigkeitsvorstellungen für eine Sekundärverteilung von Einkommen sorgt. Die optische Trennung in Unternehmen, Staat und Privathaushalte führt einen Subtext, den man als Lehrperson im Auge haben muss: Da Jugendliche in der Regel weder am Produktionsprozess in Unternehmen beteiligt waren noch an der politischen Willensbildung, sei es in Wahlen, sei es auf andere zivilgesellschaftliche Art, verorten sie sich meist ausschließlich im Sektor der Privathaushalte. Dass ein Individuum tatsächlich aber in allen drei Sektoren eine Rolle hat, muss von Lehrenden explizit betont werden. Ansonsten leistet das Modell der ausschließlichen Selbstdefintion als „Konsument*in“ sowie der politischen Unmündigkeit Vorschub.

Im mikroökonomischen Marktmodell fristet der Staat ein Randdasein, denn hier spielt sich alles im Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ab. Zwar könnte der Staat seinerseits als Anbieter und/oder Nachfrager gedacht werden. Dies geschieht in den üblicherweise gewählten Marktbeispielen (Äpfel, Kartoffeln, Autos) aber nicht. Erst im Zusammenhang mit der „politischen Preisbildung“ kehrt der Staat wieder in das Modell zurück. Die Tatsache, dass in Lehrbüchern eher die „marktkonträren Eingriffe“ des Staates analysiert werden, die in der Theorie im Gegensatz zu „marktkonformen“ mit wohlfahrtsökonomischen Verlusten für die Allgemeinheit verbunden sind, könnte als Indiz gewertet werden, dass viele Lehrbuchverfasser/innen eher dem Marktliberalismus zuneigen.(2) Die meisten Lehrbücher anerkennen jedoch die Grenzen des Marktes, indem die Bereitstellung der „öffentlichen Güter“ als Aufgabe des Staates benannt wird. Grund ist das sogenannte „Marktversagen“ im Falle von Umwelt- und Allmendegütern. Das heißt, der Staat muss ausbessern, was Märkte als primäres Zuteilungsorgan nicht bewerkstelligen können.

Das Primat des Marktes über den Staat, das in der mikroökonomischen Theorie mitgedacht wird, sagt allerdings noch nichts über die Eigenlogik staatlicher Handlungsakteure aus. Welches Staatsbild in ökonomischen Modellen (und den daraus abgeleiteten Schulbüchern) vorherrscht, wird erst in der Darstellung von Wirtschaftsordnung und makroökonomischer Sachanalyse deutlich.

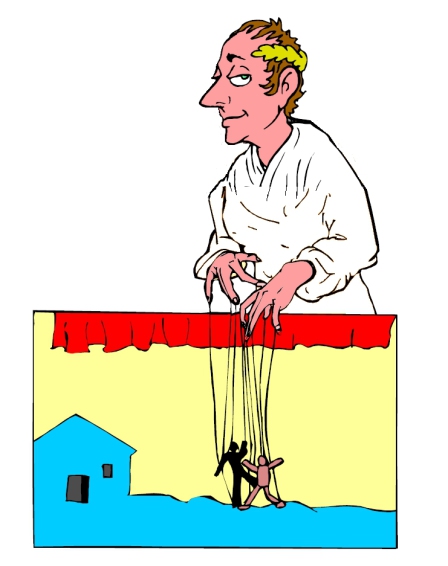

Als Leitbild und verfassungsmäßige Grundlage unserer Gesellschaft gilt die Soziale Marktwirtschaft in der schulischen Wirtschaftslehre weiterhin als das Non-Plus-Ultra. Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack werden auch 60 Jahre nach dem „Wirtschaftswunder“ in wirtschaftspädagogischer Literatur als Gründerväter verklärt, was dazu führt, dass die Soziale Marktwirtschaft nicht mehr weitergedacht wird. Progressivere Diskurse wie um die „ökologisch-soziale Marktwirtschaft“ oder die „Postwachstumsökonomie“ finden sich nur ausnahmsweise bzw. überhaupt nicht darin.(3) Auch die aktuell aufkommenden Debatten um „Staatskapitalismus“ oder „Stakeholderkapitalismus“ gehen an schulischen Lehrbüchern komplett vorbei. Damit dominiert ein makroökonomisches Staatsverständnis, das als relativ starr und primär gemeinwohlorientiert bezeichnet werden kann: Der Staat wirkt als „Guter Diktator“, der im Sinne von Bürgerinnen und Bürgern sowie schutzbedürftigen Marktakteuren die Auswüchse des ökonomischen Wettbewerbs begrenzt, soziale Gerechtigkeit verwirklicht und umweltpolitische Weisheit an den Tag legt.

Besonders sinnfällig wird dieses Staatsverständnis am fachdidaktisch beliebten „Stabilitätsgesetz“ von 1967, seit dem der Politik die Beachtung des „Magischen Vierecks“ obliegt: (Voll-)Beschäftigung, angemessenes Wirtschaftswachstum, Preisstabilität und außenwirtschaftliches Gleichgewicht werden hier als hehre Ziele des auf Ausgleich bedachten Politikers herausgehoben. (Dass in über 50 Jahren insbesondere das außenwirtschaftliche Gleichgewicht in der praktizierten Weltmarktorientierung des „Exportweltmeisters“ Deutschland kaum eine Rolle gespielt hat, interessiert die Lehrbuchtheorie in der Regel nicht). Der heimliche Lehrplan unterstellt einen Staat, der altruistisch handelt. Das makroökonomische Staatsverständnis auch der Sozialen Marktwirtschaft ist gar nicht so weit entfernt von den idealistischen Ansprüchen des Sozialismus, indem der Staat die Tollereien des Marktes im Sinne ethischer (oder mittlerweile: wissenschaftlicher) Gesichtspunkte ausbügelt.

Dabei beißt sich dieses Verständnis mit dem modellierten Konzept des „Homo Oeconomicus“, das – übertragen auf den Homo Politicus – eine wählerstimmenmaximierende Politikerin vorsehen müsste. Doch nur wenige Lehrbuchautor/innen thematisieren diese Logik. Oder wenn doch, so kann es passieren, dass ihnen dieses konstitutive Element der Demokratie sauer aufstößt und sie in sarkastischen Ton auf den Egoismus und die Unwissenschaftlichkeit der handelnden Politik in Folge „wahltaktischer Gefälligkeiten“ anspielen. Politiker-Bashing gehört ja heute fast schon zum guten Ton. Hier muss man kritisch einhaken. Was bei Anbietern und Nachfragern recht ist, ist im Falle politischer Entscheider nicht billig? Warum sollten Marktakteure ihren Nutzen maximieren dürfen, während bei auf Wiederwahl bedachten Politiker*innen auf Selbstlosigkeit plädiert wird? Aus Sicht der reinen Lehre mag ja eine wissenschaftsbasierte „Gute Diktatur“ die ideale Staatsform sein. Doch heiligt der Zweck die Mittel und reicht das als Begründung, die Demokratie oder Menschen, die darin Verantwortung übernehmen, pauschal zu diskreditieren? Wer Wissenschaft so radikal vertritt, sollte überprüfen, ob er oder sie noch auf dem Boden der Verfassung steht.

Dies erscheint umso schwieriger, als die real existierende Demokratie tatsächlich noch ein anderes Problem hat: Lediglich ein einziges Lehrbuch nimmt zur Kenntnis, dass Politik unter dem Einfluss von Lobbyinteressen steht.(4) Die Wirtschaftsdidaktik muss hier aufpassen, eine gesellschaftliche Tatsache nicht zum Elefanten im Raum zu machen. Gerade im Corona-Jahr 2020 ist diese (verschwörungstheoretische?) Verunsicherung überall spürbar. Wie unabhängig ist die Politik von Finanzmarktinteressen, globalen Konzernen und technokratischen Machteliten? Ein einigermaßen realistisches Bild des staatlichen Handelns in der Ökonomie zu zeichnen ist kein leichtes Unterfangen. Es handelt sich um eine Gratwanderung, die allzu leicht in naive Obrigkeitsgläubigkeit oder resignative Politikverdrossenheit abgleiten kann.

Einen Ausgangspunkt könnte hier das Zitat des Apostels Paulus bilden: „Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ (Römer 7,19) Der Mensch, auch der politische, ist hineingeworfen in eine unperfekte Welt. Motivationen und Handlungsweisen staatlicher Entscheider*innen genügen keinem Ideal und müssen nicht nur medial, sondern insbesondere im Unterricht kritisch analysiert werden - ohne dabei die Bereitschaft zu Vergebung und den Glauben an Besserung aus den Augen zu verlieren. Es ist wie immer, die Liebe zur Erkenntnis und Wahrheit weist den Weg. Sollte sie nicht ohnehin unsere (wirtschafts-)pädagogische Maxime sein?

Hier geht es zum zweiten Teil der Artikelserie zur Darstellung von Staat und Unternehmen in der Wirtschaftsdidaktik: "LOHAS und die bösen Konzerne".

[1] Brehm, Patrick: „Didaktische Aspekte der Nachhaltigen Entwicklung in aktuellen VWL-Lehrbüchern in der schulischen Bildung“. Hrsg.: Lokale Agenda Düsseldorf der Landeshauptstadt Düsseldorf (2016), S. 178. https://www.duesseldorf.de/agenda21/projekte/nachhaltigkeit-in-unternehmen-schulen-und-vereinen/projekt-16/schulbuchstudie.html

[2] Ebenda S. 185.

[3] Ebenda S. 197f.

[4] Ebenda S. 196.