Nachhaltigkeit in der Wirtschaftslehre: Konjunktur und Konjunkturzyklus

In der deutschen Nachkriegsgeschichte war 2009 ein besonderes Jahr: Durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ging das reale BIP um 4,7% zurück. Nie zuvor gab es vergleichbare Einbrüche, nur in vier vorangehenden Perioden geringfügige Rückgänge zwischen 0 und 1%. Doch auch in anderen Jahren herrscht bei Lernenden oft der Eindruck vor, die Wirtschaft liege am Boden. Krisengejammer auf hohem Niveau. Zum einen werten die Medien bereits ein Wachstum von rund 1% als unbefriedigend; sofort erschallen Rufe nach Lohnverzicht und danach, die öffentlichen Gürtel enger zu schnallen. Doch auch die Lehrbuchtheorie trägt das ihre dazu bei, dass schon das Wort „Rezessionsgefahr“ Zukunftsängste und Verzichtsbereitschaft weckt. In fast jedem Lehrwerk wird die Rezession grafisch mit einem absoluten Rückgang des BIP bzw. der Wirtschaftsleistung definiert. „Die Arbeitslosen reduzieren ihren Konsum, Nachfrage und Produktion sinken weiter“, argumentiert z.B. das Lehrbuch VWL von Franz-Josef Kaiser und Volker Brettschneider. Veranschaulicht wird diese Theorie durch die einprägsame Sinuskurve, die einen quasi naturgesetzlichen Verlauf der Konjunktur suggeriert.

Grau ist alle Theorie. Nicht alles, was sich grafisch darstellen lässt, beschreibt auch die Wirklichkeit in treffender Weise. In rund 85% aller Jahre, in denen das Wirtschaftswachstum geringer als im Vorjahr ausfiel, war es dennoch positiv! D.h. Konsum, Nachfrage und Produktion sanken eben nicht, sondern stiegen lediglich nicht mehr in einem solch starken Maße wie zuvor – aber sie stiegen! Die grassierende Weltuntergangsstimmung bleibt – neben sensationsheischenden Medienberichten – auch einem stark theorielastigen Wirtschaftsunterricht geschuldet.

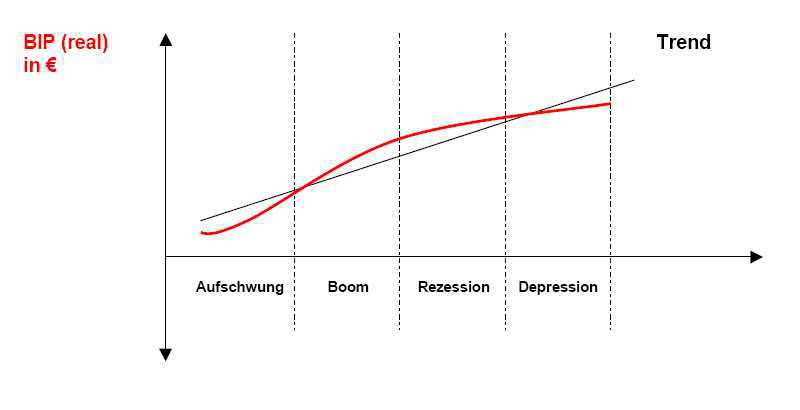

Konjunktur-Theorie: Die Standardgrafik aus Lehrbüchern legt nahe, dass in der Rezession grundsätzlich Schrumpfung der Wirtschaft und Einschränkungen in der Lebensführung angesagt sind.

Konjunktur-Empirie: In 85% aller Jahre eines Wirtschaftsabschwungs stieg die volkswirtschaftliche Wertschöpfung dennoch weiter an, wenn auch etwas schwächer. Also kein Grund zur Panik?

Während die obige Ungenauigkeit politisch für Sparappelle benutzt wird, die allzu oft an die sozial Schwachen gerichtet sind, so „beißt“ sich die Theorie der Konjunkturphasen in der Darstellung meist mit Ausführungen zu den Grenzen des Wachstums. Zwar wird das, was der Deutsche Bankenverband in seiner Schulbank-Publikation „Im Kreislauf der Wirtschaft“ als „die düsteren Prophezeiungen des Prof. Meadows“ bezeichnet, mittlerweile in fast jedem volkswirtschaftlichen Lehrbuch behandelt. Doch sobald das Kapitel abgeschlossen ist, wird – als sei nichts gewesen – wieder fortwährendes Wachstum unterstellt. Wie selbstverständlich zielt die Wirtschaftspolitik auf die „Ankurbelung des Wachstums“ ab – und in vielen Grafiken zum Konjunkturzyklus zeigt der „Trend“ unkritisch nach oben. Eine absolute Entkopplung von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum ist noch immer in weiter Ferne und man darf bezweifeln, dass sich Träume von immateriellen Wachstum jemals ohne statistische Tricks erfüllen werden. Sei es aus ökonomischen, demografischen oder ökologischen Gründen, die Möglichkeit einer Nullwachstums- oder schrumpfenden Ökonomie muss in Unterricht zur Nachhaltigen Entwicklung offen gehalten werden.

Aus Sicht der neuerdings diskutierten Postwachstumsökonomie sollte man auf eine Verbindung von Wachstumstrend und Konjunkturphasentheorie also verzichten. Keinesfalls darf die Grafik eines ansteigenden BIPs im Konjunkturverlauf einfach als die Regel eingeführt werden, wenn man die Frage nach den Grenzen des Wachstums durch ein Hintertürchen nicht wieder zu Gunsten der Wachstumsgesellschaft entscheiden will.

Nachhaltiger Ökonomieunterricht sollte der Langfrist-Strukturpolitik mehr Raum geben als der Erklärung konjunktureller Phasen. Welche Wirtschaftszweige in welcher Region entstehen, ist für die Lebensqualität entscheidender. Im Übrigen mangelt es den Lehrbüchern auch an Realitätstauglichkeit. Konjunkturtheorien wurden zu Zeiten relativ geschlossener Nationalökonomien entwickelt, in denen die ökonomischen Bestimmungsfaktoren noch in einigermaßen vorhersagbarer Weise zusammenhingen. Die beiden letzten großen Rezessionen 2001 und 2009 entstanden in Folge geplatzter Spekulationsblasen am Neuen Markt bzw. im US-Immobilienmarkt. Die Aufschwünge der letzten 20 Jahre gehen u.a. auf den Fall des Eisernen Vorhangs und aufschließende Schwellenländer zurück. Allzu simple Erklärungen der Konjunkturphasen verstellen den Blick auf die Komplexität der Realität oder finden einseitig die Lohnkosten als Grund für die Wirtschaftskrise. Ob das BIP steigt oder fällt, hängt genauso von globalen Finanzmärkten wie der Binnenkonjunktur in den USA, dem Leitzinsniveau der EZB, der Situation in Nahost, der Handelspolitik Chinas, gesellschaftlicher Hochstimmung während eines Fußball-Sommermärchens oder großflächigen Naturkatastrophen ab. Es macht wenig Sinn, eklektisch Theorien zur Konjunkturentwicklung anzubieten, wenn sie sich auf die globale Weltwirtschaft nicht mehr anwenden lassen.