Nachhaltigkeit in der Wirtschaftslehre: Mythen der Arbeit

Ökonomieunterricht findet nicht im luftleeren Raum statt. In der Regel sind die jungen Lernenden 16 Jahre oder älter, wenn sie zum ersten Mal Wirtschaftslehre in ihren Stundenplan eintragen. Und jede Lehrkraft ist froh über Schüler, die mit Vorwissen zum Thema glänzen wollen.

Im Sinne der Nachhaltigen Entwicklung muss man jedoch damit rechnen, dass jenes Vorwissen primär durch die Medien vermittelt wurde – und damit eher neoliberal-marktgläubigen Grundlagen entspringt. Kaum ein Schüler würde von Hause aus die Ambivalenz des Wirtschaftswachstums wahrnehmen. Und auch im Bereich des Arbeitsmarkts sind so viele Mythen im Umlauf, dass der kritische Wirtschaftskunde-Unterricht bereits bei jungen Menschen – wie traurig – eingefahrene Denkweisen überwinden muss.

Um etwa die zunehmende soziale Schieflage wahrzunehmen, bedarf es einer statistischen Betrachtung der Lohnquote, dem Anteil am Volkseinkommen, den die Bürger mittels unselbstständiger Arbeit verdient haben. Für viele Schüler, die aus Arbeitnehmerhaushalten stammen, kommt es einer revolutionären Erkenntnis gleich, dass es noch weitere Einkommensarten gibt, etwa solche aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an Finanzanlagen oder Grund und Boden, der Komplementärgröße zum Arbeitnehmereinkommen. Vielleicht liegt es auch am Fortwirken der protestantischen Arbeitsethik oder des katholischen Zinsverbots aus früheren Jahrhunderten, dass bei jungen Menschen die Idee vorherrscht, Häusle seien nur durch das sprichwörtliche “Schaffe, Schaffe” zu bauen. Doch die soziale Kluft zwischen Arm und Reich geht ja nicht nur auf das Auseinanderdriften von Arbeitnehmereinkommen zurück, sondern vor allem auf eine immer größere Bedeutung der Geld- und Sachvermögenseinkommen der vermögenden Schichten.

Wenige Lehrbücher machen sich zur Aufgabe, die Lernenden über die Manipulierbarkeit öffentlicher Arbeitsmarktdaten aufzuklären. Dabei sind Arbeitslosenstatistiken neben Neuigkeiten zur Konjunktur die Meldungen, die am meisten Medienecho auslösen. Ausgerechnet die ansonsten recht marktliberal argumentierenden Autoren Eberhard Boller und Dietmar Schuster offenbaren die Höhe der “wahren” bzw. “verdeckten” Arbeitslosigkeit durch Einrechnung von Arbeitssuchenden in Fortbildungsmaßnahmen, unfreiwilligen Vorruhestandsregelungen oder Kurzarbeit.

Ansonsten enden die Erläuterungen oft bei der Unterscheidung in friktionale Arbeitslosigkeit (Zeit zwischen zwei Jobs bei freiwilligem Stellenwechsel), jahreszeitlich-bedingte, konjunkturelle und strukturelle Arbeitslosigkeit. Da in den Medien in aller Regel recht einseitig allein der Zusammenhang zwischen Konjunktur und Arbeitslosigkeit diskutiert wird, sollte den – über die Jahrzehnte – wesentlich bedeutsameren strukturellen Gründen mehr Beachtung geschenkt werden als in den meisten Lehrwerken üblich. Manche Lehrbücher thematisieren immerhin den Konflikt durch zunehmende Technisierung und Rationalisierung oder die Auswirkungen der Globalisierung. Seltener ist ein Verweis auf mangelnde oder unpassende Qualifizierung der Arbeitnehmer durch das Bildungssystem bzw. Fortbildungsangebote. Vollkommene Fehlanzeige bezüglich struktureller Gründe herrscht indes bei politisch verursachten Strukturfehlern, vor allem der im internationalen Vergleich in Deutschland immer noch exorbitant hohen Belastung des Faktors Arbeit durch Steuern und Abgaben. Den meisten Lehrbuchautoren scheint das Wort “Ökosteuer” bzw. “Energiesteuer” hochpeinlich zu sein. Eine Auseinandersetzung mit einer ökologischen Steuerreform gerade auch in Hinblick auf den Arbeitsmarkt findet nie statt. Auch eine Diskussion sogenannter “prekärer” Beschäftigung oder den zweifelhaften Segnungen des Zeitarbeitbooms ist in den Lehrbüchern (noch) nicht angekommen. Und in der Diskussion um Mindestlöhne sprechen sich Lehrbuchautoren in aller Regel dagegen aus, beweise doch das neoklassische Standardmodell von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage, dass die staatliche Setzung von Mindestlöhnen zwingend in der sogenannten “Mindestlohnarbeitslosigkeit” münde.

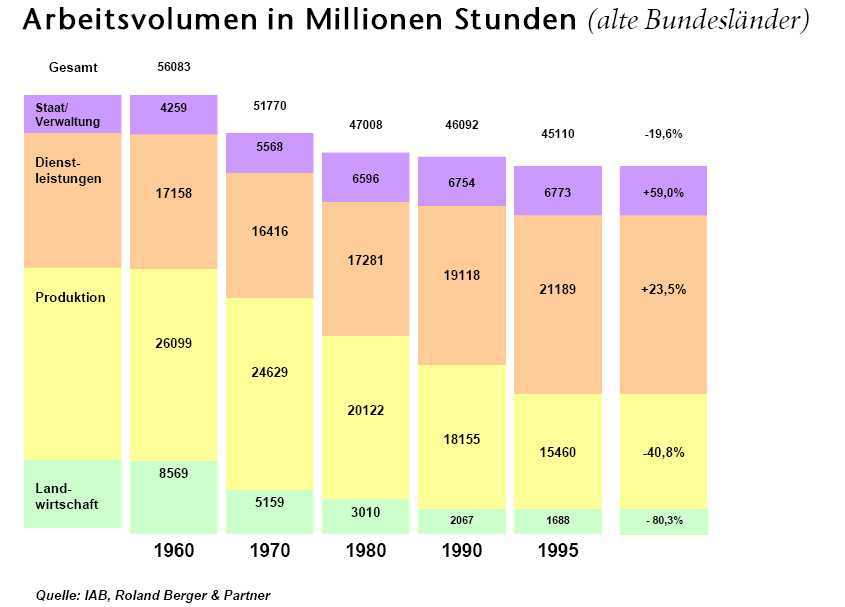

Anstelle der deprimierenden Arbeitslosenstatistik bekommt man in den Medien immer öfter “Erfolgsmeldungen” über gestiegene Zahlen von Erwerbstätigen zu hören. Und in der Tat sind immer mehr Bundesbürger erwerbstätig, seit der Wiedervereinigung stieg die Zahl bundesweit von ca. 38 Mio auf über 40 Mio. Dass dieser Zuwachs nicht unbedingt ein Grund zum Jubel ist, könnte eben damit zusammenhängen, dass immer mehr Familien einen Zweit- oder Drittverdiener benötigen. In diesen Kontext passt ein Blick auf Statistiken zum Arbeitsvolumen.

Die Entwicklung des Arbeitsvolumens zeigt den Strukturwandel der deutschen Wirtschaft an – und durch Rationalisierung, Mechanisierung, aber auch flankierende politische Rahmenbedingungen des Wirtschaftens ist das geleistete Arbeitsvolumen seit Jahrzehnten rückläufig.

Man erkennt, dass die volkswirtschaftlich geleisteten Erwerbsarbeitsstunden seit 1960 um rund 20% zurückgegangen sind (auch im vereinigten Gesamtdeutschland seit 1991 sank das Arbeitsvolumen um 3-5%). D.h. immer mehr Arbeitnehmer teilen sich immer weniger zu leistende gesellschaftliche Arbeitszeit. Ob man nun einfach die Wochenarbeitszeit für alle Arbeitnehmer reduzieren sollte, sei dahingestellt. In jedem Fall ließen sich dazu spannende Klassendiskussionen oder Rollenspiele entwickeln, doch bietet allein das Lehrbuch “Betrifft Volkswirtschaft” von Volker Weitz und Mitautoren eine solchermaßen erhellende Grafik.

Es wartet noch eine Menge Arbeit auf den Schulbetrieb, um den vielfältigen Legenden im Bereich des Arbeitsmarktes entgegen zu wirken.