Ideologie und Populismus im Wirtschaftsunterricht am Beispiel der „Staatsverschuldung“

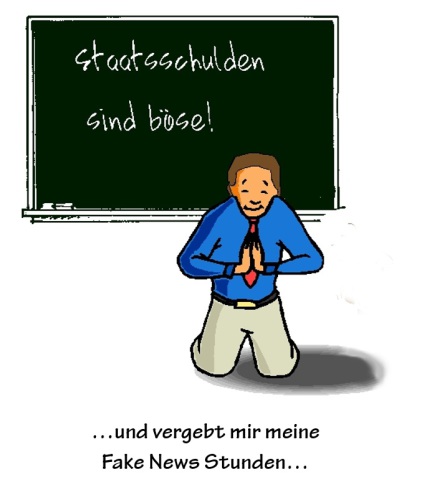

Der Einsatz für mehr Nachhaltigkeit und Pluralität in der (schulischen) Wirtschaftslehre zeigt sich immer wieder als ein Kampf gegen Windmühlen. Trotz punktueller Weiterentwicklungen einzelner Curricula und darauf abgestellter Lehrbücher werden im deutschen Schulsystem weiterhin überkommene oder fragwürdige ökonomische Zusammenhänge gelehrt. Das bedeutet, dass weitere Generationen junger Menschen mit einem rudimentären bis verfälschten Wissen in die außerschulische Welt entlassen werden. Wie das die medialen und gesellschaftlichen Debatten ruiniert und zukunftsfähige Lösungen verbaut, kann man in (populär)wissenschaftlichen Veröffentlichungen, der tagesaktuellen Publizistik und in den „sozialen Medien“ beobachten. Und während Lehrende seit geraumer Zeit mit Fortbildungsangeboten zu „Fake-News“ überschüttet werden, vermitteln sie tagtäglich vollkommen unterhinterfragt Narrative und „ökonomische Wahrheiten“, die das Bild der Welt gründlich verzerren.

Als Beispiel möchte ich die aktuelle Publikation des Westermann Verlags aus seiner beliebten Reihe „HOT-Magazin“ (04/2025)(1) zum Thema „Staatsverschuldung“ diskutieren.

Das Material besteht – wie bei HOT-Unterrichtseinheiten üblich – aus Infotexten, Aufgaben für die Hände der Lernenden und optisch identischen Duplikaten inklusive Lösungen für die Lehrenden (sicher einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der Reihe). Im vorliegenden Beispiel wird zunächst eine Definition von „Staatsverschuldung“ in einer Info-Box geboten:

„Staatsverschuldung bezeichnet die Gesamtheit aller Schulden eines Staates, die durch Kredite oder andere Finanzierungsinstrumente aufgenommen wurden. Diese Schulden entstehen, wenn der Staat mehr ausgibt als er durch Steuern und andere Einnahmen einnimmt.

Um die Lücke zwischen den Ein- und Ausgaben zu schließen, nimmt der Staat Kredite auf, was weiterhin zu einer Erhöhung seiner Schulden führt. Man spricht hier auch von deficit spending. Die Staatsverschuldung ist wichtiger Teil der Finanzpolitik.“

Inhaltlich ist diese Definition nicht falsch, aber bereits etwas tendenziös. Es schwingt von Anfang an ein Unterton mit, der sich – ganz im Sinne der neoklassischen Wirtschaftslehre der letzten Jahrzehnte – längst im Bewusstsein der Öffentlichkeit festgesetzt hat: Staatsschulden sind vor allem ein Problem. Sie sind für den Staat nötig, wenn das Steueraufkommen nicht die Staatsausgaben deckt. Damit wird der Staat als Kostgänger der anderen Sektoren (Private Unternehmen, Haushalte und Ausland) gedacht, der von deren Steuern (wie von Almosen) leben muss und außerdem nicht seriös wirtschaftet. Falsch ist diese Sichtweise jedenfalls aus Perspektive der Modern Monetary Theory (MMT), die einem Staat (mit souveräner Währung) keine Geldknappheit zuschreibt.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Einseitigkeit der Betrachtung. Kredite spielen in Deutschland eine untergeordnete Rolle gegenüber der Finanzierung über Staatsanleihen. Übersehen wird dabei die positive Seite der Medaille: Jeder Schuld steht auch ein Vermögen gegenüber. Den Staatsschulden entsprechen buchhalterisch definitorisch Vermögensposten der anderen Sektoren. Steigen die Staatsschulden, steigt auch das verbriefte Vermögen der privaten Unternehmen, Haushalte oder des Auslands. Diese ökonomische Binsenweisheit spielt in der öffentlichen Diskussion um Staatsschulden nur in politisch linken Debatten eine Rolle, obwohl ja gerade von marktliberaler Seite zum Beispiel die private Altersvorsorge gepusht wird. Die kapitalgedeckte Rente baut aber zum überwiegenden Teil auf Staatsanleihen auf, so dass gerade Vertreter*innen dieses Konzepts das staatliche Engagement im Anleihenbereich begrüßen müssten. In der einschlägigen Schulbuchliteratur findet man dazu – wie auch in dieser Unterrichtseinheit – wenig bzw., genauer gesagt, nichts.

Im Anschluss bietet das HOT-Material vier Fragen zu einem Diagramm des Grafik-Verlages „Globus“. Zumeist zeichnen sich Globus-Diagramme durch eine klare und ästhetische Optik aus, weshalb sie in zahllosen Verlagsmedien der Tagespresse sowie Schulbuchverlagen große Verbreitung finden. Gezeigt werden hier im Schaubild drei Grafiken zur Staatsverschuldung sowie eine illustrative Zeichnung. Doch lediglich jene zur Aufteilung der Staatsschulden auf Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen hat einen gewissen inhaltlichen Erkenntniswert. Die beiden Diagrame zur Entwicklung der deutschen Staatsschulden in absoluter nominaler(!) Höhe sowie pro Person entbehren hingegen jeder Aussagekraft, denn im gleichen Zeitraum sind ja auch Wirtschaftsleistung sowie die Preise gestiegen. Ohne eine Bezugnahme auf letztere scheinen die Diagramme die Botschaft zu belegen: Es wird immer schlimmer mit der Staatsverschuldung! Unterstrichen wird diese Interpretation durch die Zeichnung, in der ein Mann unter dem Gewicht eines Sackes auf seinem Rücken ächzt. Tendenziöser und unsachlicher geht es nicht mehr. (Leider kein Einzelfall im Falle von Globus-Grafiken). Die Darstellung liegt voll und ganz auf der Linie der populistischen „Schuldenuhr“ des Bundes der deutschen Steuerzahler und wird nicht problematisiert.

Thema der zweiten Seite des Materials ist die sogenannte „Schuldenstandsquote“. Diese setzt nun die absolute Staatsverschuldung ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. In gewisser Hinsicht ist dies ein Eingeständnis, dass die Arbeitsergebnisse der ersten Materialseite makroökonomisch vollkommen sinnlos und irreführend waren – expliziert wird dies in der einleitenden Info-Box aber nicht. Stattdessen wird auf die Bedeutung der Schuldenstandsquote im Katalog der „Maastricht-Kriterien“ abgehoben. Diese fordern die Mitgliedsstaaten der Euro-Zone ja auf, die Schuldenquote unter 60% zu halten. Dass es sich dabei um eine politisch willkürlich gesetzte Grenze handelt, wird nicht verdeutlicht. Studien, dass den 60% irgendeine finanzpolitische Bedeutung zukäme, wurden als Rechenfehler widerlegt.(2) Den Machern der HOT-Unterrichtseinheit ist diese Fragwürdigkeit der 60% vielleicht bewusst. In der Info-Box drücken sie sich recht vage aus, indem sie zunächst von „hohen“ und „niedrigen“ Schuldenstandsquoten sprechen, die die „finanzielle Stabilität“ eines Landes beschrieben. Erst im nächsten Abschnitt verweisen sie auf die Gültigkeit des angesprochenen 60%-Kriteriums aus dem Maastrichter Vertrag.

Im Aufgabenteil der Seite sollen die Lernenden dann eine Tabelle zu den Schuldenstandsquoten Deutschlands von 2020 bis 2024 berechnen und in ein Säulendiagramm eintragen. Die Rechenleistung besteht in der simplen Quotientenbildung gegebener Werte. Da keine Quellen angegeben sind, ist nicht nachvollziehbar, woher die Zahlen stammen. Ihre Höhe weicht teilweise deutlich von den offiziellen Daten Statistischer Ämter ab, wodurch im Arbeitsblatt insbesondere die Schuldenstandsquote während der Corona-Jahre zu niedrig, dafür im Jahr 2024 zu hoch ermittelt wird. Der Erkenntniswert der Aufgabe ist (auch auf Grund fehlender zeithistorischer Einordnung) mehr als dürftig. Spannend wäre gewesen, auch die Zahlen von 2019 einzubeziehen, wodurch der sprunghafte Anstieg durch die Staatsverschuldung durch Corona-Hilfen und der polit-ökonomische Hintergrund des Wertes immerhin deutlich geworden wäre. Stattdessen fluktuieren die berechneten Werte um den 60%-Wert, wodurch am Ende bestenfalls die „Solidität“ der bundesdeutschen Haushaltsführung belegt wäre. Weitere ökonomische Hintergründe, die sich statistisch niederschlagen, wäre die nachholende Produktion nach den Corona-Lockdowns sowie der ungewöhnlich starke Preisniveauanstieg durch die Energiepreiskrise 2022/23 gewesen. Beide Effekte wirkten sich stark expansiv auf das (nominale) BIP aus, so dass die Schuldenstandsquote deutlich zurückging. Auch der zweite Teil der Aufgabe hilft hier nicht weiter. Die Lernenden werden aufgefordert, die Werte aus der Tabelle in ein Säulendiagramm einzutragen. Der ökonomische Erkenntnisgewinn ist quasi gleich null.

Dabei ist die Schuldenstandsquote ohnehin eine Messgröße, auf die man leicht verzichten könnte. Zwar setzt sie den Schuldenstand ins Verhältnis. Hier wird allerdings ohne Not eine Bestandsgröße (der Schuldenstand) mit einer Stromgröße (dem BIP) verglichen, was schon für statistische Puristen ein fragwürdiges Unterfangen ist. Rechtfertigen lässt sich ihre Betrachtung nur, da sie nun mal seit 30 Jahren Teil der EU-Maastricht-Kriterien ist. Viel aussagekräftiger, wenn man der Sorge vor überbordender Staatsverschuldung etwas abgewinnen will, wäre die „Zinslastquote“, die den Anteil aktuellen Zinszahlungen an den öffentlichen Haushalten angibt.(3) Denn das eigentliche Problem von Staatsschulden liegt ja schlechterdings darin, dass durch höhere Zinsaufwendungen ggf. andere staatliche Aufgaben nicht finanziert werden könnten. Die Zinslastquote fokussiert wesentlich besser auf die Haushaltsstruktur und berücksichtigt auch die Entwicklung des Zinsniveaus.

Doch auch die Zinslastquote differenziert nicht genug nach der Art der Staatsschulden und den bei Finanzierung über Anleihen damit verbundenen Zinsaufwendungen. Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob die Staatsverschuldung in eigener Währung im eigenen Land oder in Fremdwährung bei ausländischen Gläubigern lautet. Mainstream-Ökonom*innen geraten regelmäßig ins Schwitzen, wenn sie „Schuldenbremsen“ oder andere Verschuldungsgrenzen zwischen 60 und 90% des BIP einfordern, dann mit der Schuldenquote Japans konfrontiert werden, die seit Jahren bei 200% des BIP liegt (2022: 260%).(4) Gerade für Unterstützer*innen der Modern Monetary Theory gilt Japan oft als Beleg, dass der Staat sich auch in anderen Ländern stärker an der Finanzierung der Wirtschaftsleistungen beteiligen könnte. Das Geheimnis Japans liegt nämlich in der Art seiner Schulden. Im Gegensatz zu den meisten Entwicklungsländern (oder auch Griechenland während der Euro-Krise) handelt es sich um Inlandsschulden, die zum großen Teil von der eigenen Zentralbank gehalten werden. Damit fließen Zinszahlungen aus den öffentlichen Haushalten nicht an die globalen Finanzmärkte ab, sondern bleiben der eigenen Volkswirtschaft erhalten. Zentralbanken schütten ihre Zinsgewinne satzungsgemäß an ihre Eigentümer aus, was auch im Falle der EZB die beteiligten Staaten sind.(5) Somit haben Vertreter*innen der MMT hier einen Punkt, wenn sie argumentieren, dass in der Euro-Zone die Staaten durch ihre politisch gesetzten Kriterien und Schuldenbremsen sich ihrer eigenen ökonomischen Wirkmächtigkeit berauben.

Ein finanzpolitisch weiterer Aspekt, der von der pauschalen Schuldenstandhöhe nicht genügend reflektiert wird, ist die Frage ob es sich um investive oder konsumtive Staatsausgaben handelt. Investitionen in die öffentliche Infrastruktur wird zugestanden, dass sie für künftiges Wirtschaftswachstum förderlich sind und damit die künftige Zinszahlung erleichtern könnten. Konsumtiven Ausgaben, wie für das Sozialsystem, spricht man diese Eigenschaft ab. Man könnte hier aber trefflich streiten, ob nicht auch konsumtive Ausgaben für den Arbeitsmarkt letzten Endes das produktive Potential einer Volkswirtschaft heben. Jedenfalls erscheint dies wahrscheinlicher als bei Ausgaben für die Organisation globaler Sportevents. Die Unterscheidung in investive und konsumtive Staatsausgaben ist Gegenstand wissenschaftlicher Debatten, die dem Laien erstaunlich erscheinen müssen: Bildungsausgaben gelten als konsumtiv, während Rüstungsausgaben seit der Reform des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG 2010) als investiv gewertet werden (eine Unterscheidung, die gegenwärtig die Aushebelung der in Deutschland weiterhin gültigen Schuldenbremse rechtfertigt, um Rüstungsausgaben zu steigern, während gleichzeitig an Bildung und Sozialbudget gespart wird).(6)

All solche Einblicke gestattet das vorliegende Material aus dem Westermann Verlag nicht. Im Gegenteil, auch wenn die Aussage als solche an dieser Stelle fehlt, soll das Balkendiagramm der Schuldenstandsquote offenbar eines verdeutlichen: dass Staatsschulden prinzipiell ein Problem aufwerfen. Wie anders wäre die Illustration einer Stahlkugel, die an der bundesdeutschen Flagge befestigt ist, neben dem Balkendiagramm (sowie auf dem Cover der HOT-Ausgabe) zu interpretieren? (MMTler würden diese Zeichnung durchaus unterstützen, wenn sie als Kritik an der Schuldenbremse gemeint wäre – davon ist das Unterrichtsmaterial aber Lichtjahre entfernt.)

Waren die beiden ersten Schülerseiten noch vorsichtig in ihrer ökonomischen Auslegung von Staatsverschuldung, so wird die Ideologie, wie sie von der neoklassischen Mainstream-Ökonomik vertreten wird, auf der dritten Materialseite absolut offensichtlich. Hier werden in einer (mehr als banalen) Zuordnungsaufgabe zu den „Problemen der Staatsverschuldung“ und einem Lückentext undifferenziert weit verbreitete Ansichten aus Monetarismus und Neoklassik verbreitet, die dringend einer Gegenrede bedürfen.

„Hohe Staatsverschuldung kann das wirtschaftliche Wachstum bremsen. Ein großer Teil der Haushaltsausgaben muss möglicherweise für die Schuldentilgung aufgebracht werden, anstatt in Wachstumsanreize wie Investitionen, in Innovation oder Infrastruktur zu fließen.“

Gegenrede: Staatsverschuldung entsteht ja gerade durch Ausgaben für „Wachstumsanreize“, Staatsausgaben für Innovation und Infrastruktur und birgt ja viele positive Potentiale. Was passiert, wenn diese ideologiebedingt durch „Schuldenbremsen“ unterbleiben, lässt sich ja aktuell am Zustand der deutschen Infrastruktur in vielen Bereichen erkennen. Hier aus Angst vor späteren Zinsbelastungen auf entsprechende Ausgaben zu verzichten, ist „neoliberale Austeritätspolitik“ pur.

„Eine hohe Verschuldung kann zu einer Belastung zukünftiger Generationen führen, die die Schulden und die Zinslast begleichen müssen. Dies kann zu Spannungen zwischen den Generationen führen und zu einer politischen Debatte über die gerechte Verteilung der Lasten.“

Gegenrede: Kredite verteuern das Leben immer, auch wenn sie von Privatunternehmen aufgenommen werden und diese ihre Investitionskosten in ihre künftige Produktion einkalkulieren. Dies wird in der ökonomischen Theorie und in medialen Debatten als selbstverständlich akzeptiert. Wenn jedoch der Staat Kredite aufnimmt und deren Belastungen auf die Zukunft künftiger Steuerzahlungen verteilt, ist das letztlich kein Unterschied, dennoch wird daraus ein Problem gemacht. Im Übrigen habe ich Spannungen zwischen Jung und Alt wegen solcher Fragen in der Realität noch nicht beobachtet. Wenn, dann werden sie durch politische Themensetzung und mediale Schlagzeilen erzeugt. Außerdem sind solche Debatten zur Verteilung von Lasten auch nichts Schlimmes und Teil einer vernünftigen politischen Auseinandersetzung.

„Hohe Staatsverschuldung kann in einigen Fällen zu Inflation führen. Eine hohe Inflation kann die Kaufkraft der Bevölkerung verringern und zu einer Währungsabwertung führen, was die Schuldenlast noch schwerer macht.“

Gegenrede: Zwar wird die Gefahr nur als „möglich“ beschrieben, aber der immer wieder zu hörende Vorwurf an die Staatsverschuldung, Inflationstreiber zu sein, ist ideologisch. Jede Nachfrage, die auf ausgelastete volkswirtschaftliche Kapazitäten trifft, kann Inflation erzeugen. Das gilt genauso für zusätzliche private Nachfrage durch Haushalte oder Unternehmen oder Nachfrage aus dem Ausland. Warum gerade die Inflation durch staatliche Nachfrage gefährlicher sein soll, erschließt sich nicht. Selbstverständlich ist der Auslastungsgrad der Unternehmen in Betracht zu ziehen. Keynesianische Nachfragepolitik hat immer postuliert, dass der Staat vor allem in Krisen, d.h. bei Unterauslastung, aktiv werden soll. Dann aber ist keine bedeutsame Inflationswirkung zu befürchten.

„Wenn ein Land stark verschuldet ist, kann das Vertrauen der Investoren in die Fähigkeit des Staates, seine Schulden zurückzuzahlen, sinken.“

Gegenrede: Hier beschreibt die Mainstream-Ökonomik eine selbsterfüllende Prophezeiung. Indem seit 40 Jahren die Gefahren von Staatsverschuldung gelehrt werden, werden entsprechend indoktrinierte Akteure auf den Märkten Staatsverschuldung auch als Krisenzeichen interpretieren. Dabei differenzieren sie nicht genau, wenn sie nur auf die absolute Höhe der Staatsverschuldung oder fragwürdige Indikatoren wie die Schuldenstandsquote schauen. - Tatsächlich zahlen Staaten ihre Schulden in historischer Rückschau kaum zurück. Mit wachsender Wirtschaftsleistung ist dies auch kein Problem. In Zeiten stagnierender Wirtschaftsleistung hingegen muss man zumindest die Zinslastquote und die Struktur der Staatsschulden genauer unter die Lupe nehmen.

„Je höher die Staatsverschuldung, desto mehr muss der Staat für die Bedienung der Schulden (Zinsen und Tilgung) ausgeben.“

Gegenrede: Im Wesentlichen wird das zweite Argument oben wiederholt. Höhere Staatsverschuldung ist aber kein Problem, wenn parallel auch die Wirtschaftsleistung steigt und/oder die Inflation das Steueraufkommen erhöht und somit die Zinsbedienung erleichtert. Fließen die Zinsen über die Zentralbank dann auch noch zurück an den Staat, gibt es tatsächlich wenig Gegenargumente gegen eine Finanzierung der Staatsausgaben durch Anleihen, wie sie von Vertreter*innen der MMT vorgeschlagen wird.

Die ideologischen Aussagen zur Staatsverschuldung werden im Lückentext zum Abschluss des Materials teils wiederholt. Nur ganz zum Schluss wird angedeutet, dass es auch Experten gäbe, die der Staatsverschuldung zur Finanzierung konjunktureller Spritzen in Krisenzeiten etwas abgewinnen könnten.

Die HOT-Unterrichtsreihe erleichtert Wirtschaftspädagog*innen und Lernenden oftmals die Durchdringung betriebs- und volkswirtschaftlicher Theorie und Begriffsbildung. Dabei steht sie, wie didaktisiertes Material prinzipiell immer, in Gefahr, komplexe Zusammenhänge übermäßig zu vereinfachen. Das Material zur Staatsverschuldung überschreitet diese Grenze deutlich. Eine erhellende und kontroverse Diskussion wird mit dem Material nur möglich, wenn Lehrpersonen die Materialien zum Anlass nehmen, diese selbst zu hinterfragen und tiefer in die Thematik einzuführen. Die Frage ist aber: Tun sie das auch? Der Charme der HOT-Unterrichtsreihe liegt ja in seiner praktischen und insbesondere zeitsparenden Einbettung in die eigene Unterrichtsgestaltung. Wer den Aufwand tiefgründigerer Recherche zu ökonomischen Debatten nicht erbringen kann oder will, wird sich an die Sachdarstellung solcher Lehrmaterialien aus etablierten Schulbuchverlagen halten. Darin liegt die Gefahr einseitiger und ideologisch geprägter Publikationen wie der vorliegenden.

____________________________________________________

(1) www.zvab.com/9783427038320/Unterrichtsthemen-HOT-Ausgabe-42025-Arbeitsbl%C3%A4tter-3427038327/plp

Das „HOT-Magazin“ („Holzer-Telegramm“) verdankt seinen Namen seinem Gründer Volker Holzer, der 1994 die Idee eines Abonnements monatlicher Unterrichtsvorschläge zu abgegrenzten Themen der BWL, VWL

und des Rechnungswesens entwickelte. Die Materialien zeichnen sich durch fast vorbereitungslose und ubiquitäre Umsetzbarkeit sowie schülerorientierte Reduktion aus, so dass die ursprünglich im

Holzer-Verlag erschienene Reihe vom Kieser-Verlag übernommen wurde. Auch nach der Fusion mit dem Bildungsverlag EINS 2001 und dessen Aufgehen im Westermann Verlag 2013 wurde das HOT-Konzept praktisch

unverändert fortgeführt. Da unzählige Schulen über Schullizenzen verfügen, erreicht das Magazin inzwischen die dritte Generation von Lehrenden und ist in seinem Einfluss auf die ökonomische Lehre im

beruflichen Bildungswesen vermutlich den herkömmlichen Lehrwerken überlegen. (Darum nutze ich die Darstellungsweise des HOT-Magazins auch für viele Eigenentwicklungen, die ich auf diesen Webseiten

zur Verfügung stelle.)

(2) Kaiser, Stefan: „Excel-Panne stellt Europas Sparpolitik in Frage“. In: Spiegel-Online vom 17.04.2013. www.spiegel.de/wirtschaft/panne-mit-excel-tabelle-rogoff-und-reinhart-haben-sich-verrechnet-a-894893.html

(3) Siggelkow, Pascal: „Warum die Rekordschulden wenig rekordverdächtig sind“. In: Tagesschau-Online vom 07.09.2023. www.tagesschau.de/faktenfinder/kontext/staatsverschuldung-100.html

(4) Vgl. Hickel, Rudolf: „Schuldenbremse oder „goldene Regel“? Finanzpolitik für die sozial-ökologische Zeitenwende“. Vortrag am 25.01.2024 am Institut für Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Universität Bremen. www.iaw.uni-bremen.de/f/3149ca02ba.pdf

(5) Wie kommen Gewinne und Verluste bei der EZB und den nationalen Zentralbanken zustande? www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me-more/html/ecb_profits.de.html

(6) Vgl. Grunert, Günther: „Gute Rüstungsausgaben, schlechte Bildungsausgaben?“. In: Makroskop vom 02.04.2024 https://makroskop.eu/14-2024/gute-rustungsausgaben-schlechte-bildungsausgaben/