Schüler an die Steuer!

Februar 2025

Dieser Tage ist viel von Demokratiebildung die Rede. Wenn dem so ist, dass große Teile der Bevölkerung hier ein Defizit haben, sucht man nach Wegen, die Loyalität zu den Werten des Grundgesetzes zu stärken. Bildung für nachhaltige Entwicklung könnte hier einen wertvollen Beitrag leisten. Häufiger zu hören sind allerdings Forderungen nach einer verstärkten Wirtschafts- und Finanzbildung. Argumentiert wird, dass die nachwachsende Generation so für populistische Parolen in Social Media und Wahlkampfspots immunisiert würde. Meine aktuelle (Gegen-)These ist: Für Wirtschaftsbildung spricht vieles, aber die Demokratie profitiert vor allem dann, wenn Jugendliche mehr über Funktionsweise und Möglichkeiten des Steuersystems erfahren.

George Stigler zählt neben Milton Friedman zu den profiliertesten Vertretern der Chicago School of Economics, die seit den 1970er Jahren die staatliche Einflussnahme keynesianischer Prägung auf die Wirtschaft diskreditierte und die Vorzüge einer libertären Marktgesellschaft pries. Diese wirtschaftspolitische Schule ist inzwischen als „Angebotspolitik“ in die Wirtschaftslehre eingegangen und war in den vergangenen 50 Jahren maßgeblich für das Gros der politischen Entscheidungen der meisten Staaten. In der gesellschaftspolitischen Diskussion wird sie von Kritiker*innen als „Neoliberalismus“ gebrandmarkt und als eine der Hauptursachen der ökologischen Probleme und sozialen Kluften innerhalb von Gesellschaften und global angesehen. Der Markt ist eben blind für Nachhaltigkeit und christlich-humanistische Werte.

Wo man Stigler, der 1982 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt, uneingeschränkt zustimmen kann, ist seiner Forderung, dass jede Bürgerin und

jeder Bürger über genügend Verständnis für Wirtschaft verfügen müsste, „wirtschaftliche Fragestellungen, die sie direkt angehen, auch selbst zu beurteilen, um die eigenen Interessen wahrzunehmen.“

Darum plädierte er für ein breit verfügbares ökonomisches Wissen, das er in den Theorien und Begrifflichkeiten der Marktwirtschaft verwirklicht sah. Diese wurden seither tatsächlich über akademische

und berufliche Curricula weltweit an junge Menschen und die Entscheidungsträger*innen der Gegenwart und Zukunft vermittelt. Doch in der Allgemeinbildung fand man wirtschaftliche Inhalte lange Zeit

praktisch gar nicht.

Schulfach Wirtschaft auf dem Vormarsch

Seit einigen Jahren gelingt es nun Unternehmensverbänden und Initiativen wie dem „Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland“ (BÖB), den Stellenwert von Wirtschaftsbildung im

schulischen Fächerkanon auszubauen. Tatsächlich betont man, Ökonomische Bildung gehe „über reines Finanzwissen hinaus: Verbraucherbildung, unternehmerisches Denken sowie ein Verständnis für die

Soziale Marktwirtschaft gehören ebenfalls dazu.“(1) Ein entsprechendes Verständnis von Wirtschaftsbildung bildete auch die Grundlage des neuen Pflichtfaches Wirtschaft, das

2016 erstmals in Baden-Württemberg an allgemein bildenden Schulen eingeführt wurde. 2019 zog Nordrhein-Westfalen nach. Mit Sachsen-Anhalt hat soeben ein weiteres Bundesland die Einführung von

Wirtschaft als Pflichtfach ab 2026 in der Sekundarstufe I ankündigt.

Frischer Wind für Finanzbildung durch neue Initiativen

Gerade in den vergangenen Monaten, die von einer zunehmenden Polarisierung von „linken“ und „rechten“ Sichtweisen geprägt war, gab es einen neuen Impetus zur Verankerung

von Wirtschafts- und Finanzbildung im allgemein bildenden Schulwesen. Das BÖB vermutet, dass „wer über ökonomisches Grundwissen verfügt, […] weniger anfällig für Fake News und Scharlatanerie“ sei.

„Ohne ein fundiertes Verständnis von wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenhängen sind Menschen anfälliger für populistische und extreme Positionen.“(2) Im März 2023

stellten Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ihre Eckpunkte für eine „Initiative Finanzielle Bildung“ vor, die Lernangebote zur Finanziellen

Bildung schaffen sollte, „die über Verbraucherinformationen hinausgehen und die Menschen in die Lage versetzen, Wissen über finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erwerben und im Alltag

anzuwenden.“ Im September 2024 bekam ihre Initiative Rückenwind durch den OECD-Bericht zur Finanzbildung in Deutschland. Dieser empfahl verstärkte Anstrengungen zur Implementierung von Finanzbildung in der Ausbildung von Wirtschaftspädagog*innen.

Vor wenigen Tagen, Ende Januar 2025, verabschiedete die Finanzministerkonferenz der deutschen Bundesländer (FMK) einstimmig ihre Forderung nach einer „nationalen Finanzbildungsstrategie“. Der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel regte dabei die schulische Vermittlung ökonomischer Grundlagen an: „Was bedeutet das Kleingedruckte beim Handyvertrag? Wie funktioniert eine Banküberweisung?“ Doris Annen, Finanzministerin von Rheinland-Pfalz forderte „grundlegendes Wissen über finanzielle Zusammenhänge und Produkte“ und Marcus Optendrenk, Finanzminister in Nordrhein-Westfalen und aktueller Vorsitzender der FMK, beklagte, „wer keine Börsencracks im Familien- oder Bekanntenkreis hat, kann viele Chancen nicht nutzen und bleibt mit dem schlechten Gefühl zurück, selbst nicht genug für die eigene Vorsorge zu tun.“

Naturgesetzliches Verständnis von Wirtschaft und einseitige Förderung der individuellen Eigeninitiative

Auffällig ist in allen Publikationen zur Thematik das stark naturgesetzliche Verständnis von „Wirtschaft“, insbesondere in der Marktlehre, die jede andere Sichtweise als

widernatürlich ablehnt. Außerdem wird in den Initiativen vor allem die Eigeninitiative der Menschen betont, sei es als Unternehmer*in im Rahmen der Entrepreneurship Education, sei es als Anleger*in

auf den Finanzmärkten.

Nun ist die Stärkung personaler Kompetenzen ja erklärtes Ziel jeder Bildung und insofern haben Initiativen zur Stärkung der Finanzbildung durchaus ihre Berechtigung.

Dennoch provozieren sie auch Widerspruch. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac und

die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) wittern ideologische Beeinflussung junger Menschen zu

Gunsten von Schuldenbremse und Aktienrente.

Was in jedem Fall übertrieben erscheint: Wirtschaft- und Finanzbildung zur klügeren Absicherung von Lebensrisiken durch individuelle Vorsorge hat nichts mit größerer Staats- und Demokratieakzeptanz

zu tun, wie es aktuell immer wieder anklingt. Im Gegenteil, ihre Bedeutung erhält diese Art der Finanzbildung erst vor dem Hintergrund, dass die Politik immer weniger in der Lage – oder willens –

erscheint, für eine sozial ausgewogene gesetzliche Absicherung von Lebensrisiken zu sorgen.

Um nicht falsch verstanden zu werden, ich bin in jedem Fall ein Anhänger von mehr Wirtschafts- und auch von Finanzbildung im Schulsystem. Nur müssen wir uns bewusst sein,

dass rund 30% der Deutschen schlicht kein Vermögen besitzen, um mit

der vermittelten Finanzbildung in Richtung Anlagestrategien etwas anfangen zu können. Wer diesen Zusammenhang herstellt, streut sich und der Gesellschaft Sand in die Augen und ignoriert, dass sich

der Staat in einer Marktgesellschaft um prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse kümmern muss.

Wo bleibt die Wirtschaftsbildung für nachhaltige Entwicklung (WBNE)?

Was in den Forderungskatalogen der Initiativen zur Wirtschafts- und Finanzbildung meist ganz außer Acht gelassen wird, ist die Frage nach der Nachhaltigkeit der

wirtschaftlichen Konzepte. Die z. B. auf meiner Webseite vorgestellten Ergänzungen zur traditionellen Wirtschaftslehre sind bis heute auch nur in

rudimentären Ansätzen von der maßgeblichen Wirtschaftswissenschaft oder der an Schulen vorherrschenden Wirtschaftsdidaktik aufgegriffen worden. Auch die neuen Bildungspläne der Allgemeinbildung in

Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen boten hier wenig Fortschritt.

Demokratieförderlicher wäre indes aber eine andere Ergänzung zur Wirtschaftsbildung …

... die Stärkung der demokratischen Mitbestimmung durch Steuerbildung

Steuern sind eine der unmittelbarsten Einwirkungen des (Fiskal-)Staates auf jeden Bürger und jede Bürgerin. Der Staat kann nach Maßgabe der Steuergesetzgebung auf Grund

definierter Sachtatbestände Steuerforderungen erheben. Rechtens ist das in Deutschland durch seine Finanz- und Steuerhoheit nach Grundgesetz-Artikel 105. Doch ist die genaue Ausgestaltung Gegenstand

der Gesetzgebung, wodurch Wahlberechtigte einen Einfluss auf das Steuersystem nehmen können.

Es erstaunt daher sehr, dass die Erläuterung des Steuersystems von keiner einzigen aktuellen Initiative zur Wirtschafts- und Finanzbildung im Schulwesen angesprochen

wird. Dabei herrscht ein großer Mangel, wenn man die gültigen Bildungspläne und die darauf ausgerichtete Schulbuchliteratur der beruflichen Wirtschaftspädagogik und der ökonomischen Allgemeinbildung

betrachtet. In meiner 25-jährigen Lehrtätigkeit in zwei Bundesländern ist mir jedenfalls noch kein Lehrplan begegnet, in der dies der Fall wäre. Einzige Ausnahme ist dort gemeinhin die Erläuterung

der Steuerprogression der Lohn- und Einkommensteuer im Rahmen der Sozialpolitik. Sie wird dadurch zum Beleg für die vermeintliche Wohltätigkeit staatlicher Umverteilung und der bundesrepublikanischen

Sozialen Marktwirtschaft, welche auch 70 Jahre nach Ludwig Erhard in vielen Lehrbüchern als das Non-Plus-Ultra der Wirtschaftsordnungen

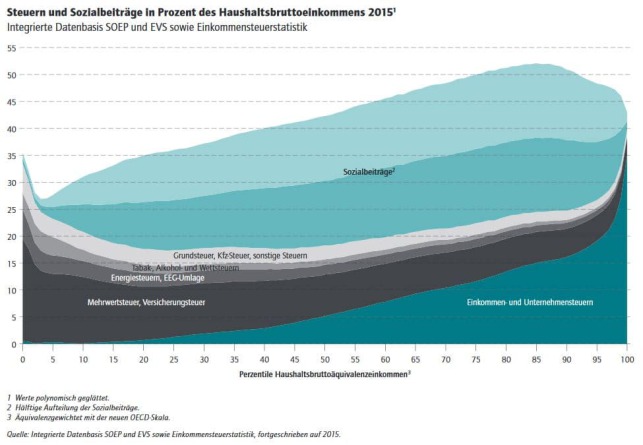

verklärt wird. Dass das gesamte Steuersystem höchstens schwach progressiv und gerade

für die finanzschwächsten und finanzstärksten Haushalte regressiv wirkt, haben Stefan Bach, Martin Beznoska und Viktor Steiner vom DIW ermittelt.(5)

Solche Erkenntnisse findet man in wirtschaftspädagogischer Literatur leider nirgends.

Steuern als Unterrichtsthema im volkswirtschaftlichen Unterricht

Seit fast 40 Jahren werden in Umweltkreisen die Möglichkeiten ökologischer Steuern diskutiert, die Wirtschaftsweise in Richtung Nachhaltigkeit umzulenken, und der Politik

zur Umsetzung empfohlen. Seither hat es auch mehrere Versuche gegeben, durch Energie- und CO2-Steuern mehr Ressourceneffizienz zu bewirken. Die meisten Konzepte waren aber von Anfang an heftigem

medialem Gegenwind durch oppositionelle Parteien und Unternehmensverbände ausgesetzt und sind auf halbem Wege stecken geblieben. Neoliberalen und wirtschaftslibertären Kreisen fällt es leicht, jede

Steuer als staatliche Übergriffigkeit zu verdammen und sachliche Analysen zu unterbinden.

Eine allgemein bildende Steuerbildung würde Fragen beantworten wie:

- Welche Steuern erhebt der Staat auf welche Steuertatbestände?

- Welche Gebietskörperschaften erheben diese?

- Welche ökonomischen Folgen haben Steuern für Unternehmen und ihre Produktionsweise?

- Welche ökologischen Missstände könnte man mit Hilfen von Steuern und Abgaben lindern?

- Welche sozialen Effekte haben Steuern und Abgaben?

- Welche kulturellen Auswirkungen können sie haben?

Wenn das Steuersystem einmal in Lehrmaterialien (meist außerschulischer Anbieter) betrachtet wird, dann endet die Erläuterung meist bei den Steuerarten. Ökonomische Auswirkungen (vor allem Nachteile) werden in Lehrmaterialien von Unternehmensverbänden oder (vor allem Vorzüge) von Umweltorganisationen thematisiert, aber nicht (ausgewogen) in Lehrbüchern der Schulbuchverlage. Die soziale Frage bleibt praktisch immer unbeantwortet: Handelt es sich um progressive Steuern (Steuerlast steigt relativ mit steigendem Einkommen) oder regressive Steuern (Steuerlast sinkt relativ mit steigendem Einkommen bzw. steigt relativ mit sinkendem Einkommen)? Und kulturelle Auswirkungen (Steuern auf Fleisch? Steuern auf Fliegen?) provozieren regelmäßig heftigste Reaktionen des medialen Boulevards, sind aber kein Untersuchungsgegenstand in einer neoklassisch ausgerichteten Wirtschaftswissenschaft.

Da ich mit dieser Webseite zur Aufgabe gemacht habe, Leerstellen der etablierten Wirtschaftsdidaktik im Sinne der Nachhaltigkeit zu füllen, habe ich eine

Unterrichtseinheit zur Steuerbildung für Jugendliche der Sekundarstufe II entwickelt, die etwa im Unterrichtsblock zur Sozialpolitik oder Umweltpolitik angedockt werden kann.

Auch wenn Steuerbildung keinen Populismus und keine irreführenden Titelschlagzeilen in Gazetten, Internetportalen und Social Media verhindert, so wäre mehr Einblick in die Struktur und Wirkweise des Steuer- und Abgabensystems erst einmal die Voraussetzung, dass sich ein sachlicher gesellschaftlicher Dialog entwickeln könnte. Nicht nur die Vernunft, sachliche gesellschaftliche Debatten durch die geeignete Bildung zu begünstigen, spricht für eine ausführlichere Behandlung des Steuersystems. Auf Grund der unmittelbaren Fühlbarkeit von Steuern im Leben jedes Menschen sollte dies auch ein demokratisches Grundrecht sein, hier ausführlich im staatlichen Bildungswesen aufgeklärt zu werden. Dies wäre mit Sicherheit auch im Sinne George Stiglers.

___________________________________

(2) https://boeb.net/wp-content/uploads/2024-12-23-BOeB_Gastbeitrag-Payment-and-Banking_FB.pdf

(4) „Länder fordern nationale Finanzbildungsstrategie“. Pressemitteilung der Finanzministerkonferenz vom 30.01.2025. www.finanzverwaltung.nrw.de/uebersicht-rubrik-aktuelles-und-presse/pressemitteilungen/laender-fordern-nationale

(5) „Länder fordern nationale Finanzbildungsstrategie“. Pressemitteilung der Finanzministerkonferenz vom 30.01.2025. www.finanzverwaltung.nrw.de/uebersicht-rubrik-aktuelles-und-presse/pressemitteilungen/laender-fordern-nationale