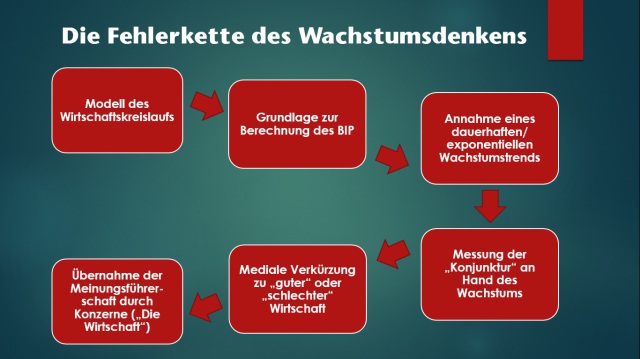

Das BIP ist nicht genug: Die Fehlerkette des Wachstumsdenkens

Oktober 2019

„Sind Sie für oder gegen das Wachstum?“

Knapp 50 Jahre nach den Studien zu den Grenzen des Wachstums kehrt die Debatte um das wirtschaftspolitische Oberziel in die gesellschaftliche Mitte zurück. Nicht erst Greta Thunberg hat Wirtschaftswachstum zum Klimafeind Nummer Eins erklärt. Schon länger gehört es zum guten Ton der Gesellschaftskritik, sich vom „Wachstumsziel“ und dem Bruttoinlandsprodukt zu distanzieren. Wer sich hingegen staatstragend geben will, postuliert den „Wachstumszwang“ - Klimaschutz hin oder her. Doch ist Wirtschaftswachstum kein religiöser Fetisch, an den wir glauben können oder nicht. Das Wachstumsdenken hat unsere Begrifflichkeiten und Werte fest im Griff. Und das wird so lange so bleiben, wie uns seine - durch eine Fehlerkette von Irrtümern bedingte - unglaubliche Wandelbarkeit nicht bewusster wird.

Am BIP führt keine Meldung vorbei. Fast täglich erreichen uns in den Nachrichten Berichte über seine aktuelle Entwicklung. Und auch wenn wir über ganz andere Themen sprechen, sei es Gesundheit, Bildung, Soziales oder Staatsverschuldung, immer wieder werden sie in Bezug zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt und Schlussfolgerungen über den aktuellen Zustand dieser Bereiche gezogen. Über alle Zweifel erhaben erscheinen dann die dort vermeldeten „objektiven Daten“, die von wissenschaftlich arbeitenden Bundesbehörden wie dem Statistischen Bundesamt ermittelt werden.

Seine mediale Allgegenwärtigkeit hat zur Folge, dass das Bruttoinlandsprodukt zur dominierenden Messgröße unserer Zeit aufgestiegen ist – und uns doch falsche Hinweise gibt, wohin unsere Gesellschaften sich entwickeln müssten, damit die großen Probleme unserer Zeit noch gelöst werden können: Klimachaos, Ressourcenverknappung, wachsende Kluften zwischen Arm und Reich. Kritik daran wird bereits seit Jahrzehnten geübt. Schon 1968 kritisierte US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy die ungenügende Aussagekraft des BIP. In den 70er Jahren stellte der Club of Rome mit seinen Studien zu den „Grenzen des Wachstums“ das dominierende Wirtschaftsparadigma in Frage, wonach das BIP immer weiter steigen könne. Immer wieder wurde in der darauffolgenden Zeit von Umweltbewegung, Nachhaltigkeitsdiskurs und zuletzt der Degrowth-Bewegung eine Abkehr von Wachstum und Bruttoinlandsprodukt gefordert. Neue „Wohlstands“-Indikatoren wie ISEW, GPI, NWI, HDI und viele andere wurden ersonnen. Keiner hat sich bisher durchgesetzt. Das Problem ist nicht nur ein technokratisches – sondern ein kulturelles, intellektuelles, kommunikatives und moralisches. Wir alle haben auf den unterschiedlichsten Ebenen Anteil daran. Diese Ebenen müssen wir uns bewusster machen, wenn wir unsere Abhängigkeit vom BIP überwinden wollen.

Unrealistische Modellbildung in der Wissenschaftstheorie

Wer jemals Wirtschaft studiert oder im Schulunterricht genossen hat, dürfte kaum am makroökonomischen Modell des „Wirtschaftskreislaufs“ vorbeigekommen sein. Die Übersichtsdarstellung über die Sektoren Unternehmen, private Haushalte, Banken, Staat und Ausland ist jedoch mehr als ein Lehrgegenstand, mit dem Schülerinnen und Schüler oder Studierende auf dem Weg zu ihren Abschlüssen gequält werden. Das Modell ist die Grundlage der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) und der Ermittlung des BIP. Das Problem: Das Modell ignoriert den Faktor Natur. Es unterstellt, dass die Ressourcenbasis einer Volkswirtschaft unendlich ist – und Abfälle nicht existieren. Wirtschaft wird so zum autarken System, das einer physikalisch-biologisch-chemischen Anbindung an die Natur nicht unterworfen ist. Wirtschaftliche Vorgänge sind per definitionem überhaupt nur noch solche, die Geldströme erzeugen. Aus diesem Grund werden physische Ströme, die im einfachen Modell des Wirtschaftskreislaufs noch mitgedacht werden, im Komplettmodell ganz fallen gelassen. Der Übergang in die rein monetär denkende Wirtschaftswissenschaft, die sich nur noch mit mathematischen Modellen befasst, ist vollzogen.

Wirklichkeitsfremde Wohlstandsmessung in der Statistik

Dieser Kritikpunkt hat es durchaus in die Lehre und teils sogar ins öffentliche Bewusstsein geschafft: Da das BIP – aufbauend auf dem Modell des Wirtschaftskreislaufs – lediglich die Größe der Geldströme in der Realität misst, finden sich zahlreiche Absurditäten darin wieder. So steigt in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung das BIP, wenn zwei Mütter, anstatt ihre Kinder selber zu erziehen, die Erziehung des jeweils anderen Kindes übernehmen und sich gegenseitig bezahlen. Denn ihre Löhne sind dann Teil des BIP im Gegensatz zu allen privaten Kindererziehungen, Pflegeleistungen, ehrenamtlichen Tätigkeiten, die keine Geldströme nach sich ziehen. Auch Umweltschäden steigern das Inlandsprodukt. Nach einer Studie des IFO-Instituts wäre im Freistaat Sachsen das Wachstum des BIP in den Jahren 2002, 2003 und 2004 ohne das verheerende Elbehochwasser vermutlich um 0,6, 1,8 beziehungsweise 0,5 Prozentpunkte niedriger ausgefallen. Denn die Behebung der Schäden wirkte wie ein Förderprogramm für strukturschwache Regionen.(1) Gleiches gilt für Krankheitskosten und reparaturanfällige Produkte oder solche, die durch geplante Obsoleszenz vorzeitig Neukäufe auslösen: das BIP und der Finanzminister freuen sich. Seit 2014 werden auch Ausgaben für Drogen, Prostitution und Schwarzarbeit als wachstumssteigernde Leistungen im BIP erfasst. Wir steigern das Bruttoinlandsprodukt, um jeden Preis! Dass gleichzeitig die Kluft zwischen Arm und Reich auch in den meisten westlichen Industrieländern zunimmt, spielt im Bruttoinlandsprodukt keine Rolle...

Glaube an endloses Wachstum

Den prozentualen Zuwachs des BIP im Vergleich zum Vorjahrswert des BIP nennt man Wirtschaftswachstum – oder kurz „das Wachstum“. Gemäß dem zu Grunde liegenden Modell des Wirtschaftskreislaufs kann es mathematisch in jede beliebige Höhe geschraubt werden. Wo die Mainstream-Ökonomie keine Fragen mehr stellt, formiert sich seit den Studien zu den „Grenzen des Wachstums“ der alternativökonomische Widerstand. Denn die Mängel des BIP als Wohlstandsmaßstab sprachen sich herum. Wachstum auf Kosten der Umwelt führt in die Irre. Und die ökologischen Grenzen der Erde lassen auch kein endloses Wachstum der Wirtschaft zu. Überhaupt geht ja jeder wirtschaftlichen Aktivität eine Inanspruchnahme von Naturleistungen zurück. Daran erinnern Wachstumskritiker*innen, tun sich aber schwer, gute von schlechten Naturleistungen zu unterscheiden. Da auch in einer nachhaltigen Welt Naturleistungen konsumiert würden, würde es immer noch ein BIP geben – nur in welcher Höhe, das ist umstritten. Postwachstums- bzw. Degrowth-Aktive sprechen von der erforderlichen „Wachstumsrücknahme“, die keinen Wohlstandsverlust auslöst, wenn insbesondere die zweifelhaften Bereiche schrumpfen (Krankheitskosten, Umweltzerstörung). Gleichzeitig postulieren sowohl Mainstream- als auch einige Alternativ-Ökonom*innen einen „Wachstumszwang“ im Kapitalismus.(2) Wenn dem so wäre, müsste erst der Kapitalismus abgeschafft werden. Wie auch immer das gehen mag...

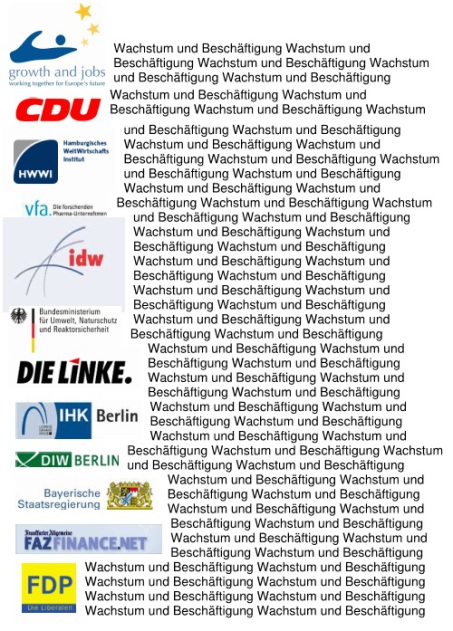

Wachstum und Beschäftigung – der Politslogan an jeder Ecke und auf allen Kanälen

Spätestens alle vier Jahre erklingt das Lied vom „Wachstum und Beschäftigung“, denen Wirtschaftspolitiker*innen sich nach ihrer Wahl vor allem widmen wollen. Es findet sich bei Parteien und Verbänden jeder Couleur und vermittelt den Eindruck, dass unsere Jobs nur zu halten sind, wenn das Wachstum, d. h. das BIP, weiterhin „angekurbelt“ wird. Wissenschaftliche Rückendeckung für diese These gab Okuns Gesetz, wonach eine Volkswirtschaft ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 3% benötige, um auf Grund der Steigerung der Arbeitsproduktivität das Beschäftigungsniveau zu halten. Inzwischen werden sowohl die „Beschäftigungsschwelle“ von 3% als auch das Gesetz als solches in Zweifel gezogen. Doch hat sich obige Zwillingsformel fest in der Öffentlichkeit festgesetzt, so dass jede Wachstumskritik sich sofort dem Vorwurf ausgesetzt sieht, sie nehme keine Rücksicht auf Arbeitsplätze. Es ist allerdings so, dass es natürlich eine sogenannte konjunkturelle Arbeitslosigkeit gibt, die vom Auslastungsgrad der Kapazitäten der Unternehmen abhängig ist. Bloß unterstellt die Formel, dass alles am Wachstum hängt. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl anderer Ursachen für eine hohe Beschäftigung: der Bildungsgrad, die regionale Verteilung, die Kostenstruktur (etwa durch eine hohe Belastung von Arbeit mit Steuern und Abgaben und eine geringe Besteuerung von Kapital und Umweltverbrauch) sowie gesetzliche Rahmenbedingungen. Die Obsession mit der Formel „Wachstum und Beschäftigung“ verhindert, dass sich alternativökonomische Strategien zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit in der Öffentlichkeit durchsetzen können.

Die Konjunktur – das BIP im neuen Gewand

Ein wenig in Vergessenheit geraten ist der Schlager des deutschen Wirtschaftswunders. Der „Konjunktur-Cha-Cha“ machte einen Begriff zum Allgemeingut und das Streben nach seiner „Ankurbelung“ zum Naturgesetz einer säkularen Wirtschaftsreligion. Und es nimmt wenig Wunder, dass einschlägige Lehrbücher lediglich jene wirtschaftspolitischen Konzepte diskutieren, die sich die Steigerung der Konjunktur verschrieben haben.

Was aber ist überhaupt die Konjunktur? Definitorisch nichts anderes als unser aller Wirtschaftswachstum, dessen Steigerung als Selbstverständlichkeit erscheint. Mainstream-Ökonom*innen sprechen vom „Wachstumspfad“. Wachstumkritiker*innen sind seltsam still, wenn es um den Konjunkturdiskurs geht. Wachstumskritik endet in aller Regel bei den Begriffen des BIP und des Wirtschaftswachstums. In Gewand der Konjunktur feiert das BIP nahezu unangefochten seine dominierende Stellung in der Gesellschaft, die Wachstumsraten von 2-3% erwartet, um von „guter Konjunktur“ oder dem „Aufschwung“ zu sprechen. Bei jedem Wachstum unterhalb erschrillen in den Wirtschaftsmedien die Alarmglocken der „Rezession“ oder der „schlechten Konjunktur“ – vor allem auf Grund des oben unterstellten Bezugs zum Arbeitsmarkt. Weder in den Medien noch in alternativökonomischen Zusammenhängen wird im Konjunkturdiskurs noch diskutiert, dass die Grundlage der „Konjunktur“ ja ein zweifelhaftes ökonomisches Modell ist und das BIP als Wohlstandsindikator nicht taugt. Die gängige Wachstumskritik geht damit ins Leere, sobald der Zusammenhang von Konjunktur und Arbeitsmarkt diskutiert wird. Das BIP ist eben in der Öffentlichkeit kein Wohlstandsindikator, sondern das Maß der Konjunktur und der Sicherheit des Arbeitsplatzes. Hier hat die Postwachstumsökonomie bisweilen ihren blinden Fleck.

Mangelnde Mathekenntnisse haben Konjunktur

„Herr Schröder, China weist ein Wachstum von 8% auf. Können wir in Deutschland nicht neidisch werden?“ Glücklicherweise konterte Im Dezember 2003 Bundeskanzler Gerhard Schröder die unsachliche Fangfrage des ZDF-Journalisten Peter Frey im Fernsehinterview: Die beiden Länder könnten ökonomisch nicht miteinander verglichen werden. Tatsache ist jedoch, dass sowohl in den Wirtschaftsmedien wie in zahllosen Unterrichtsmaterialien Wachstumsvergleiche zwischen Ländern sowie im Zeitablauf an der Tagesordnung sind. Grafikverlage wie Journalist*innen machen damit ungenügende Mathematikkenntnisse offenbar. Denn eine dauerhaft konstante Wachstumsrate bedeutet real ein exponentielles Wachstum. Ein solches Wachstum ist in keinem Land der Erde möglich, auch nicht bei Mobilisierung der letzten Umweltgüter, Arbeitskräfte und Innovationen. Ein in absoluten Zahlen kontinuierlich steigendes BIP wird mathematisch eben sinkende Wachstumsraten nach sich ziehen. Darum ist das Wachstum seit Gründung der Bundesrepublik rückläufig und ließ sich in den letzten Jahren nur durch den Euro-Effekt auf den Export oder auch kleine Statistiktricks ankurbeln. Natürlich lassen sich auch in Schwellenländern von heute Wachstumsraten von 12% oder mehr nicht aufrechterhalten. Problematisch werden solche mangelnden Mathematikkenntnisse, wenn sie die Irrationalität der Börse erreichen. So wäre es im Sommer 2015 um ein Haar zum Börsencrash an der Pekinger Börse und weltweiten Kursrutschen gekommen, da die Wachstumsprognose der chinesischen Regierung ein neues „Allzeittief“ von 6,5% erreichte. Das Problem: durch die im Zeitablauf immer bescheidener wirkenden Wachstumsraten gewinnt die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten den Eindruck, dass wir es mit einer akuten Wirtschaftskrise zu tun haben. Mainstream-Ökonom*innen liefern dazu das vermeintlich wissenschaftliche Handwerkszeug, indem sie das Gespenst der „säkularen Stagnation“ beschwören.(3) Und die Ansage der Wirtschaftskrise ist der Nährboden, auf dem die neoliberalen „Reformen“ der letzten 40 Jahre vorangetrieben wurden.

Die Konjunktur als alleiniges Kriterium für ganze Volkswirtschaften

Man kann von Otto und Ottilie Normalbürgerin nicht erwarten, die statistischen und konzeptionellen Zusammenhänge von BIP und Konjunktur bis ins letzte Detail zu verstehen. Ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler*innen, -pädagog*innen und -journalist*innen sollten jedoch mehr Faktenkenntnis an den Tag legen. Sprachlich sind wir allerdings alle verantwortlich für eine schlampige Gleichsetzung von Fach- und Alltagsbegriffen. So wird angefangen bei der hochrangigen Politikerin über uns Wirtschaftspädagogen bis hin zum wütenden Facebook-Kommentierenden heute die oben explizierte Konjunktur mit „der Wirtschaft“ gleichgesetzt. Geht es „der Konjunktur“ gut (d. h. steigt das BIP um 2%), so haben wir es mit einer „starken Wirtschaft“ zu tun. Griechenland und Italien hingegen leiden seit Jahren unter einer „schwachen Wirtschaft“, nicht wahr, liebe Wachstumskritiker*innen? Aus dieser linguistischen Falle können wir uns kaum befreien, weil wir im alltäglichen Sprachgebrauch nach einfachen Kategorien suchen, um Dinge und in diesem Fall die ökonomische Lage von Ländern zu kategorisieren. Das BIP Griechenlands ging zwischen 2008 und 2016 in acht von neun Jahren real zurück. Kam es dem Ideal einer „Postwachstumsgesellschaft“ damit nicht einen Schritt näher? Und auf welchen anderen Indikator sollten wir uns berufen als auf das BIP, das wir als Nachhaltigkeitsökonom*innen doch am liebsten aus der Welt schaffen würden? Tatsächlich müssten wir lernen, neben der Auftragslage von Unternehmen auch den Zustand der Infrastruktur, des Bildungs- und Sozialwesens sowie der Natur als Teil „der Wirtschaft“ zu betrachten. Mit der Entwicklung neuer Wohlstandsindikatoren ist es also nicht getan - sie müssen auch als Wirtschaftsindikatoren anerkannt werden. Dies erfordert eine neue, umfassendere Definition von Wirtschaft in unserem Alltagsbewusstsein.

„Die Wirtschaft“: Konzernchefs und Lobbyverbände definieren, was gut ist

Doch kaum ein Begriff wird unsauberer definiert. Mit der sprachlichen Gleichsetzung von BIP-Wachstum, Konjunktur und „Wirtschaft“ ist schließlich der letzte Schritt vorprogrammiert, der uns zu Leibeigenen einer neoliberalen Wachstumswirtschaft macht. Würden wir doch wenigstens das eingangs erwähnte Modell des Wirtschaftskreislaufs in einer Hinsicht verstehen, dass nämlich eine Wirtschaft nicht nur aus Unternehmen, sondern auch aus den Privathaushalten, dem Staat und den Handelsbeziehungen zu anderen Ländern besteht! Stattdessen lassen wir uns sprachlich darauf ein, dass sich Vorstände von DAX-Konzernen und Präsidenten von Unternehmensverbänden zum Sprachrohr „der Wirtschaft“ erheben. Und so wird „die Wirtschaft“ zum Antagonismus einer humanen gesellschaftlichen Entwicklung, zu gewerkschaftlichen, zivilgesellschaftlichen, zu kirchlichen Institutionen, die sich nicht als Teil „der Wirtschaft“ verstehen, sondern schnell in Fundamentalopposition verfallen, wenn ein Vorsitzender eines Unternehmensverbandes („Die Wirtschaft“) arbeitsmarktpolitische Reformen vorschlägt. So ist auch das schlechte Image des Schulfachs Wirtschaft zu verstehen, dem automatisch eine ideologische Nähe zu Unternehmenspositionen unterstellt wird. Das mag in weiten Teilen sogar stimmen, nur wenn die Wirtschaft, von der wir alle leben, im Grundsatz abgelehnt wird, sind auch bildungspolitische und didaktische Fortschritte, wie ich sie auf diesen Webseiten anrege, in weiter Ferne.

Ja, es ist nicht nur der Glaube an die Objektivität von Zahlen, der zur Folge hat, dass wir befürchten, ohne Wirtschaftswachstum gäbe es keine Zukunft. Es ist auch eine Mischung aus schlechter Wirtschaftstheorie, politischen Kampagnen von Lobbygruppen und Wahlkampfslogans, mangelnden Mathematikkenntnissen, schlagzeilenträchtigem Fast-Food-Journalismus und schlampiger Alltagssprache unser aller, die für die tiefgreifende Irreführung unserer Gesellschaften verantwortlich ist. Was wir brauchen, sind Anstrengungen in allen Bereichen: Eine Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftslehre, die sich von mathematisch-monetären Modellen löst und den Blick in die reale Welt wagt, statistisch mehr Orientierung an ökologischen und sozialen Messgrößen, einen verantwortungsvollen Wirtschaftsjournalismus, der nicht mehr jede momentane Veränderung des BIP zur Sensation aufbauscht, sondern langfristig orientierte Themenfelder bespricht, auf denen die Politik Lösungen erarbeiten muss, und eine aufgeklärtere Öffentlichkeit, die sich nicht mehr von Wachstumszahlen ins Bockshorn jagen lässt, sondern mit mehr Bedacht über eine Thematik spricht, die wir dringend mit den Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang bringen müssen.

Diese Hoffnung mag utopisch erscheinen. Doch ist sie die Grundlage einer zukunftsfähigen Wirtschaftslehre, an der wir arbeiten müssen.

[1] Berlemann, Michael und Vogt, Gerit: Kurzfristige Wachstumseffekte von Naturkatastrophen Eine empirische Analyse der Flutkatastrophe vom August 2002 in Sachsen. Ifo Working Paper No. 52 November 2007. https://www.ifo.de/DocDL/IfoWorkingPaper-52.pdf

[2] https://www.postwachstum.de/wachstumszwang-20121216

[3] Berthold, Norbert: Wachstumspolitik in Zeiten säkularer Stagnation. http://wirtschaftlichefreiheit.de/wordpress/?p=19064#more-19064